Par Thierry Malandain, membre de la section de chorégraphie de l'Académie des beaux-arts

[article issu de la Lettre de l'Académie n°102, L'artiste foudroyé]

Symbole vivant du plaisir, de la joie et d’intrépides espérances, la Danse, qui dans son idéal change la matière corporelle en substance spirituelle, peut aussi être vue comme l’expression d’un sentiment religieux ou d’une prière inlassablement répétée.

À tout le moins, puisant à la source antique du Bien, du Beau, du Vrai, pour regarder vers les libres horizons et les bleus paradis, vers tout ce qui brille dans le ciel, où vont les oiseaux et les songes, la danse dite académique forgée au XVIIe siècle réclame à ses adeptes deux qualités essentielles : la grâce et l’élévation. Parfois nommée « le bon air » : « La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l’esprit » (1) écrit François de La Rochefoucauld. Et Charles Perrault d’ajouter : « La bonne grâce est le vrai don des fées ; sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout » (2).

Ensuite, afin de rompre avec l’ordinaire terre à terre et de s’affranchir de la pesanteur : aspiration humaine dont le jeune Icare, carbonisé pour avoir aimé le soleil de trop près, demeure la figure symbolique et légendaire. L’élévation, également appelée « le ballon », est le moyen de bondir jusqu’aux frises sur des airs capricants. Les Dieux seuls étant immortels et souverainement heureux, l’on sait qu’Achille, le valeureux héros de la guerre de Troie, tomba sous une flèche de Pâris guidée par Apollon vers son talon droit.

Toujours est-il que l’élasticité du tendon calcanéen commande en partie la possibilité technique du saut dont la condition sine qua non est « le plié ». À ce titre, l’Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers (1786) de Diderot et d’Alembert indique parfaitement comment agir en cas d’irrésistible envie de sauter : « On commence par un plié, on étend ensuite avec vitesse les deux jambes ; ce qui fait élever le corps, qui entraîne après lui les jambes ». Seulement pour s’élever jusqu’aux nues et retomber avec grâce et souplesse, on ne saurait se persuader combien il faut se plier à une discipline de fer, se plier en quatre, pour se retrouver parfois plié en deux. Se soumettre à toutes sortes d’exercices et aux ordres d’un maître, afin qu’exalte ce que Vaslav Nijinski nommait : « le sentiment ». Suivre la cadence de la musique qui prime dans la salle de danse et dans la fosse d’orchestre. Avoir du jarret, de la ténacité et le feu sacré pour affronter le froid glacial des entraves bureaucratiques, et à la fin, plier encore le genou pour saluer d’un sourire, tête baissée. Sauf et soulignons-le bien à l’Académie des beaux-arts, où par un geste d’amour et de protection, l’art chorégraphique, dont le destin est de disparaître dans l’instant qui l’a vu naître, est devenu immortel le temps d’un rêve sans fin en retrouvant sa place parmi les plus beaux des arts. Ailleurs, là où par préjugés hérités du XIXe siècle bancaire et boursier, les ignorants des étoiles accusent les corps de ballet de toutes les folies, alors que la Danse est seulement possédée par un désir d’harmonie. Au but suprême de cueillir de la lumière au ciel pour tout le monde, les Nijinski de la Terre doivent plier et courber l’échine jusqu’à rendre fou les plus infortunés.

« J’ai détesté Diaghilev dès les premiers jours de notre rencontre, car je connaissais le pouvoir de Diaghilev.[...] il en abusait » (3). En 1918, brisé dans l’élan de son génie créateur, Nijinski : « Venu ici pour aider. Je veux le paradis terrestre » (4) s’écroula de la hauteur des cieux pour sombrer dans la nuit la plus profonde. Était-ce le fait de la guerre qui avait provoqué tant de souffrances et de destructions au profit des financiers et des marchands d’acier ? Était-ce le fait de ne plus danser, d’être privé de cet exutoire ? Âme éperdument sensible éprise d’art et de beauté, il devint de plus en plus sombre et renfermé que jamais : « Chaque mot était comme une pierre qui tombait, vertigineuse, au fond d’un gouffre sans écho » (5).

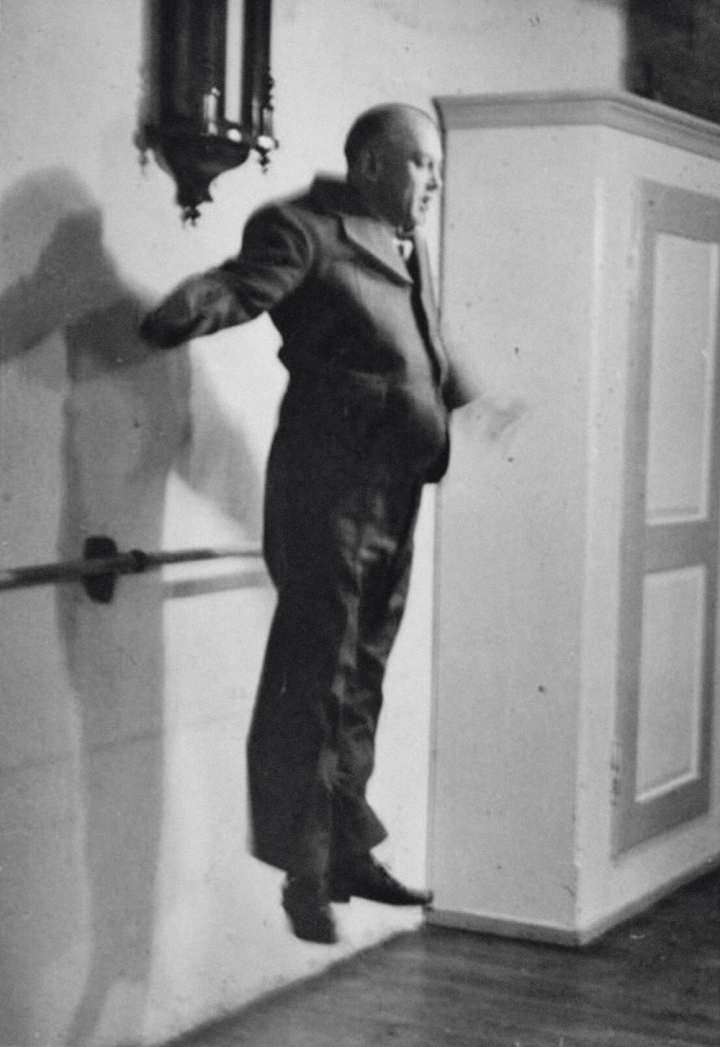

On tenta souvent de réveiller son génie, ses souvenirs au moins. Ainsi par trois fois, Serge Lifar, lui rendit visite jusqu’au « miracle » immortalisé en 1939 par Jean Manzon, photographe de Paris Match : « Je commençai à danser Le Spectre de la Rose, raconte le danseur-chorégraphe. Au début, Nijinski exprima son approbation : Puis, répondant à l’appel de mes bonds, de mes entrechats-six, il commença à sauter, sans aucun effort, sans préparation, sans plié. Son envol était tel qu’aucun des spectateurs de ce Spectre de la Rose ne l’oubliera jamais » (6). Hélas, cette ultime envolée s’acheva par un sourire, car la folie du « dieu de la danse » était douce comme une plainte d’amour.

En 1950, celui qui incarnait presque à lui seul le succès des premiers Ballets russes rendit son dernier souffle à Londres. Par les soins du même Lifar, futur membre-correspondant de l’Institut, sa dépouille fut ramenée à Paris en 1953, et on l’inhuma au cimetière Montmartre près du danseur Auguste Vestris, au sujet duquel l’artiste-peintre Élisabeth Vigée Le Brun avait écrit : « Il s’élevait au ciel d’une manière si prodigieuse qu’on lui croyait des ailes » (7). À quelques jours de cette cérémonie paraissait le Journal de Nijinski. Rédigé en Suisse entre 1918 et 1919, l’on peut y suivre page à pas la chute d’un artiste foudroyé qui après s’être plié aux efforts pour arracher ses pieds de la terre, trouva la grâce et l’élévation en Dieu : « Je ne suis plus Nijinski de Ballet russe, je suis Nijinski de Dieux » (8).

1- J.-J. Blaise et Pichard, Maximes et réflexions morales du duc de La Rochefoucauld, (Paris), 1813, p.51.

2- Cendrillon, Contes des fées, Charles Perrault, Guillaume (Paris), 1817, p. 57.

3- Nijinski, Cahiers, Actes-Sud 2000, p. 154.

4- Paris-presse, Charles Favrel, 5 septembre 1945.

5- Nijinski, Cahiers, Acte-Sud 2000, p. 234.

6- Paris-soir, 25 juin 1939.

7- Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, Souvenirs, H. Fournier (Paris) 1835, I.1, p.132.

8- Nijinski, Cahiers, lettre à Ottoline Morrell, Actes Sud 2000, p. 316.