Par Lydia Harambourg, correspondante de la section de peinture de l'Académie des beaux-arts

[article issu de la Lettre de l'Académie n°102, L'artiste foudroyé]

Une chute dans l’abîme...

Foudroyé, Goya (1746-1828) le fut. « Ensuite commence la peinture moderne » écrit André Malraux.

Le peintre espagnol est âgé de quarante-six ans lorsque le crépuscule l’enveloppe. Il vieillit, s’assombrit et en 1793 entre dans le silence. Hémorragie cérébrale, thrombose ? À Cadix où il séjourne, des pertes d’équilibre répétées le laissent sourd et muet. Il ne s’exprimera plus que par signes et par écrit. Les ténèbres de l’âme bouleversent la vie officielle du peintre de la Chambre du roi Charles IV d’Espagne.

Ses sujets basculent, « le monstrueux vraisemblable », pour citer Baudelaire, débonde une imagination exaltée, l’attire vers les abîmes d’un art visionnaire dont on sait aujourd’hui qu’il s’agit du renoncement à la beauté extérieure pour une purification libératrice de l’art pictural. Ses trente-cinq dernières années en seront bouleversées.

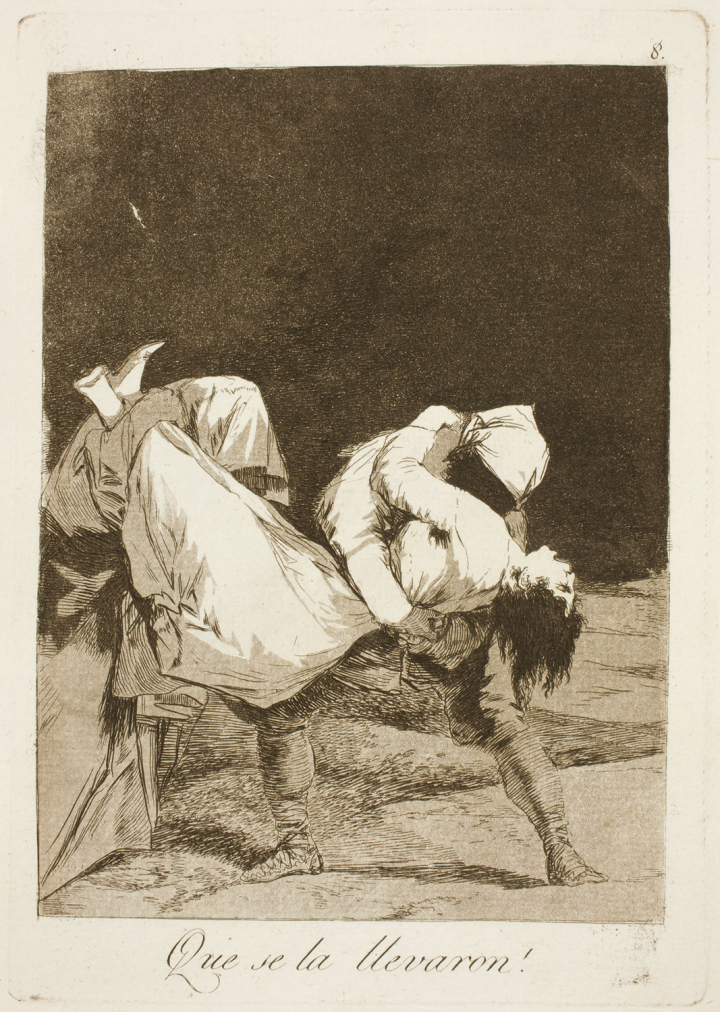

L’artiste prévient : Le sommeil de la raison engendre des monstres, planche 43 sur les 80 gravures que constitue l’album des Caprices (1797-1798), suivi par la suite des Disparates (1819 Les Proverbes). Les scènes où alternent les thèmes de la corrida, des divertissements populaires, de brigandage et de sorcellerie, où s’affrontent érotisme et violence, ceux de l’Inquisition dont le tribunal porte le poids de l’injustice et de l’arbitraire, la dénonciation des crimes engendrés par la guerre d’Espagne (Les désastres de la guerre, suite de gravures 1810-1815) inaugurent l’ultime phase qui fait éclore l’image de l’artiste maudit.

En proie à lui-même, sa peur et son angoisse anticipent cette attirance que les abîmes exercent sur Goya, qui les vit, dans son art, à un degré extrême.

Les peintures de la Quinta del sordo posent inexorablement les brûlantes énigmes d’un foudroiement irréversible. Est-ce la confession d’une conscience lucide de la tragédie de l’existence humaine, ou bien le primat d’une vision fantastique emmurée dans l’obscurité de l’âme que le temps mènera jusqu’à l’absurde ? Sur les murs de la maison de campagne acquise par Goya en 1819 sur les bords du Manzanarès à la sortie de Madrid, s’enchaînent des scènes d’un obscur symbolisme aux allusions moralisatrices ou dénonciatrices, qui entraînent à chacune de ses crises une réinvention de son art. Les peintures noires de Goya ont nourri ses cycles d’eaux-fortes, creusets où s’encrent ses visions apocalyptiques issues du sommeil.

Elles ont été réalisées dans le dessein de bannir les couleurs, rayonnantes dans le noir qui les contient toutes. Les teintes cendreuse, rehaussées de blancs, d’ocres, sont celles qui sont en nous. Goya y recourt, non en juge, mais parce qu’il se sent coupable.

Nous voici face à une purification libératrice de l’art pictural.

Ses peintures murales hallucinantes (aujourd’hui déposées et exposées au Prado) manifestent ostensiblement une propension exaspérée à l’horrible. Les images peintes dans la Maison du sourd sont celles d’un peintre qui a frôlé la mort et l’exorcise en exprimant une insoutenable douleur. La lutte sauvage de deux hommes qui s’enlisent en se battant, les images d’avilissement sénile de moines dialoguent avec des figures géantes, menaçantes, terrorisantes comme celle du cannibale Saturne dévorant son fils. Les trognes d’une foule hystérique déboulant pour un pèlerinage visionnaire se retrouvent dans d’autres sujets nés d’une imagination livrée à l’absurde des symbolisations de l’inconscient.

Cette longue méditation sur la destinée du genre humain, amorcée dans les Disparates, est le résultat du choc de la souffrance et de la proximité brutale de l’abîme, qui décille ses yeux sur le réel qui l’entoure. La maladie, le sentiment vécu de la mort ouvrent un champ de vision que le jeune peintre officiel, fêté, avait refusé de voir. « Goya après la paralysie et la surdité, ce n’est pas un peintre avec une case en moins, c’est un artiste avec un monde en plus » écrit Claude Roy.

De sa descente aux enfers renaît un peintre. De même que la corrida fut pour Goya une nouvelle catharsis, la peinture a été une libération. Par des touches brutales frénétiques, dans une palette sombre d’une violence expressive inédite, il annonce la modernité à laquelle il ouvre la voie.

Son regard ne faiblit pas. La beauté convulsive renferme l’ombre et la lumière, les cauchemars et le plaisir. Entre la raison et le sommeil, les égarements, les démons et l’ordre, il est ce fou de peinture dans lequel se sont reconnus tant de veilleurs, des expressionnistes aux surréalistes.

Manet a compris la conquête de ce noir transfiguré faisant passer des ténèbres à la lumière.

Goya est un voyant, frère de Gérard de Nerval et d'Arthur Rimbaud, d’Antonin Artaud. Il s’est abandonné aux démons de la nuit, à ses visions intérieures qui renvoient à la réalité extérieure. Si Goya renaît à la lumière, c’est par son expérience de la nuit.