Par Michaël Levinas, membre de la section de composition musicale de l'Académie des beaux-arts

[article issu de la Lettre de l'Académie n°102, L'artiste foudroyé]

« L’éclair me dure.

La poésie me volera de la mort.

Enfonce-toi dans l’inconnu qui creuse. Oblige-toi à tournoyer. »

René Char, L’éclair me dure

« Le son du cor allait et se renforçait »,

Ancien Testament, l'Exode 19,19

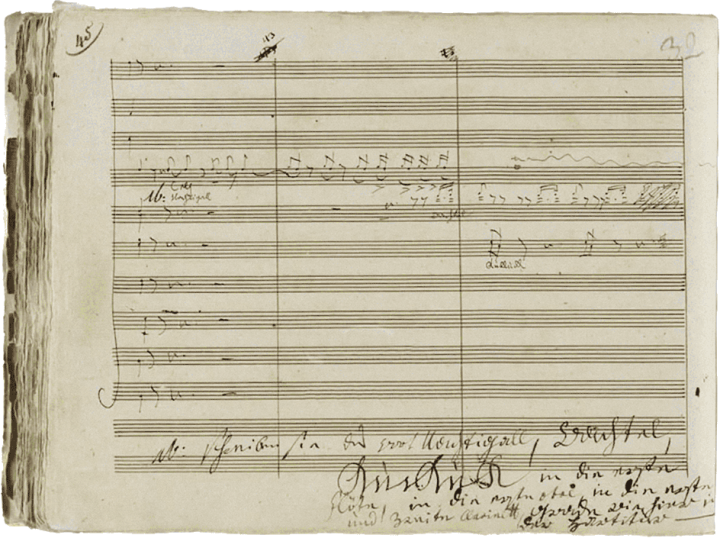

Un jour de décembre 1808, le 22e jour du mois, il s’est abattu comme une foudre sur l’orchestre et la musique au Grand Theater an der Wien. C’était la création de la symphonie dite Pastorale n°6 en fa majeur op. 68 de Beethoven, plus particulièrement du quatrième mouvement, Allegro, sur titré « Gewitter, Sturm ». Une véritable onde de choc : « Orage, tempête » !

Lorsque l’on m’a sollicité pour rédiger un texte dont le thème est le foudroiement de l’artiste, en l’occurrence du musicien-compositeur, cela a réveillé en moi une préoccupation quasi immémoriale, qui remonte à l’enfance. Pour l’anniversaire de mes dix ans, mon oncle d’Amérique – l’oncle Martin – débarqua à Paris avec dans sa valise un disque microsillon de la Sixième Symphonie de Beethoven, par l’orchestre NBC Symphony Orchestra dirigé par Arturo Toscanini, un enregistrement datant de 1952. À l’écoute de l’interprétation du 4 e mouvement, le jeune musicien que j’étais, fasciné par la puissance tellurique de l’écriture beethovénienne, avait été littéralement foudroyé par l’effet d’extrême emportement maîtrisé de l’orchestre et par une sorte d’ivresse en permanence renouvelée tout au long du déroulement de ce mouvement. Une force qui allait au-delà de ce que mon imaginaire pouvait se représenter. Une révélation continue. Un foudroiement qui dure et qui n’est pas un pur effet rhétorique ou sonore, descriptif ou pittoresque, mais qui est inscrit au cœur de l’idée musicale beethovénienne et de sa concrétisation dans l’écriture.

Un des exemples les plus saisissants dont je me souviens encore avec émotion foudroyée, c’est le passage où les coups de timbales par répétition déclenchent des trémolos de cordes et des contretemps de bois (mesures 51 à 56). Pour ne rien dire des hurlements des piccolos évoluant impitoyablement de la mesure 95 à la mesure 107, là où explosent les sonorités des deux trombones, une des premières fois que Beethoven les utilisait dans l’orchestre.

Qu’était-elle donc cette onde de choc qui s’était produite au Grand Theater an der Wien ? La montée violente et hallucinante d’un orage ou d’une tempête orchestrale ? L’orchestre, lui-même foudroyé par une telle musique, s’était comme révolté. Parenthèse biographique et significative du bouleversement suscité par cette œuvre : Beethoven n’eut pas le droit d’assister aux répétitions. Les relations entre le compositeur et les musiciens de l’orchestre sont décrites comme étant violentes : « L’orchestre du Theater an der Wien était tellement monté contre lui qu’il n’y avait plus que les chefs d’orchestre Seyfried et Clément pour vouloir avoir affaire à lui ; et il fallut user de beaucoup de persuasion et mettre la condition que Beethoven ne serait pas présent dans la salle pendant les répétitions pour que les musiciens consentent à jouer. Pendant les répétitions, qui avaient lieu dans le grand local situé derrière la scène, Beethoven allait et venait dans une pièce voisine », Roeckel (1).

De toute évidence, ce quatrième mouvement de la 6e symphonie ne s’alignait plus sur le seul héritage baroque. De Marin Marais à Rameau, on avait intégré dans les formes théâtrales et narratives des orages qui rivalisaient dans le pittoresque et la transcription des bruits de la nature en timbres instrumentaux orchestral. L’onde de choc restera complexe, même pour Berlioz, qui écrira : « Rien n’est plus impossible que de donner par des paroles une idée d’un pareil morceau ; ceux qui l’ont entendu savent seuls à quel degré de puissance et de sublime peut atteindre la musique pittoresque entre les mains d’un homme comme Beethoven » (2).

Nous savons, au-delà de mon expérience de foudroiement radical, que la modernité acoustique de l’orchestre du XXe siècle, de Varèse à Stockhausen et Xenakis, a été marquée par les mixtures du quatrième mouvement de la 6e symphonie. Pour le dire dans la langue poétique de René Char : « L’éclair nous dure ». L’onde de choc a traversé la modernité et au-delà. Il y a dans cet épisode unique qu’est ce 4e mouvement une mise en vibration spatiale, un ébranlement acoustique, comparable à la vibration par sympathie. Les instruments de l’orchestre et l’orchestration analysent ce phénomène et sont comme invités à le produire. Je dirai en raccourci que c’est la raison d’être du 4 e mouvement de la Pastorale, que Beethoven désigne paradoxalement comme étant une scène champêtre.

Cette leçon acoustique beethovenienne et cette « raison d’être » du mouvement a été déterminante pour moi dans mon travail de composition, pour plusieurs raisons que ce texte ne me permet pas de développer.

Ce qui est déterminant dans ces sections, c’est que l’écriture établit une relation organique avec les éléments sonores. L’une foudroie les autres. Une onde sonore en provoque spatialement une autre. Cette structure acoustique avait déjà été prophétisée par Beethoven, notamment dans ces coups de foudre provoqués par l’attaque des timbales. Cette structure relève du même ordre qu’une organisation spectrale résultant de la fondamentale d’un timbre. Dans mes premières œuvres, j’ai développé dans ce sens les phénomènes sympathiques.

Ainsi, l’idée de foudroiement beethovenien a modifié jusqu’au concept même des fondements musicaux de l’œuvre qui, déjà, laissaient « sans parole » les musiciens d’orchestre qui créèrent en 1808 la Pastorale, Berlioz en 1830 et un jeune musicien de dix ans en 1959.

1- Jean Massin et Brigitte Massin, Ludwig van Beethoven, Fayard, 1967, p. 669.

2- Hector Berlioz, Beethoven, Buchet/Chastel, Paris, 1970, p.185