Par Benoît Peeters, écrivain, scénariste et critique

Le destin de l’original

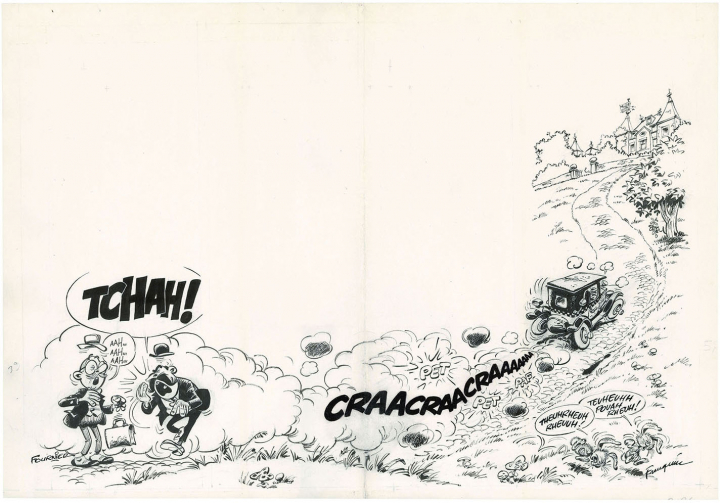

La planche originale de bande dessinée est un objet curieux, au statut incertain. Longtemps, elle a été considérée par la plupart des auteurs et des éditeurs comme une simple étape dans le processus de création. Pour l’éditeur, le résultat imprimé était l’unique enjeu. L’original avait rempli sa fonction une fois photogravé. On ne craignait pas d’y laisser des indications techniques ou d’y apposer un tampon. Parfois, on oubliait de rendre ses planches au dessinateur. D’autres fois, on les sacrifiait allègrement. Le fils de Winsor McCay, Robert, a découpé de nombreuses planches de son père en essayant de créer de nouvelles séquences de Little Nemo in Slumberland. Et des originaux de Franquin ou Peyo ont servi à des coloristes débutants à faire leurs premières armes.

Quand le dessinateur avait la chance de récupérer ses planches, il les rangeait comme il pouvait, souvent sans grand souci de leur conservation. Dans le meilleur des cas, l’original était considéré comme un document, une trace du travail. Hergé offrit des crayonnés, et plus rarement des encrages, à quelques-uns de ses visiteurs. Il lui arriva d’en prêter d’autres pour des expositions scolaires ; ils furent parfois rognés et grossièrement contrecollés sur du carton.

Depuis les années 1980, la situation s’est transformée du tout au tout. Le regard sur le trait du dessinateur, sa technique et ses repentirs s’est fait de plus en plus pointu, de plus en plus passionné. Les originaux de bande dessinée sont devenus des objets de considération, d’exposition et bientôt de spéculation. Les galeries spécialisées se sont multipliées, les grandes salles de vente s’y sont intéressées, et les cotes de quelques auteurs se sont envolées, à commencer par celles d’Hergé, de Jacobs, de Franquin et de quelques grands auteurs américains. Pour un certain nombre de collectionneurs, la planche semble représenter aujourd’hui, plus encore que l’album, l’essence de la bande dessinée.

En soi, cet intérêt n’a rien d’illégitime. Du fait de sa taille, généralement beaucoup plus importante que celle de l’imprimé, la planche originale donne à voir le geste du dessinateur et révèle (ou non) la qualité de son trait. Elle laisse deviner la technique de l’auteur et nous émeut quelquefois par sa fragilité : chez Pratt ou Mœbius, il arrive que le dessin pâlisse ou s’efface en partie, par exemple à cause de l’emploi du feutre ; chez d’autres, on s’attache aux traces de crayon, aux collages, aux retouches à la gouache blanche. Certains enfin travaillent en couleur directe, ce qui augmente encore la séduction de leurs planches.

Mais la fétichisation de l’original et le développement très rapide de ce marché soulèvent de nombreuses questions. Car lorsqu’elle est accrochée sur les cimaises d’une galerie ou dans l’appartement d’un amateur, une page de bande dessinée change radicalement de sens. Isolée du récit dans lequel elle s’inscrivait, souvent privée de textes, la page se transforme en un objet décoratif bien plus que narratif. Exposée sur un mur, la page se regarde davantage qu’elle ne se lit. Encadrée, elle gagne en solennité ce qu’elle perd en humour et en impertinence.

Si la vente des originaux devenait demain plus rémunératrice pour les auteurs que celle des albums, la nature même du « neuvième art » en serait probablement bouleversée. Un dessinateur ne tarde pas à se rendre compte du genre de planches susceptibles de séduire : peu de cases, des images spectaculaires et de préférence sans phylactères. Certains pourraient être tentés de les multiplier par rapport à d’autres pages plus discrètes, plus difficiles à séparer du récit. Une partie de la bande dessinée subirait alors une évolution vers le simulacre, proche de celle que connaît le street art depuis que le marché de l’art s’en est emparé.

Mais une telle évolution n’a rien d’inéluctable. Pour beaucoup d’auteurs et de lecteurs, par-delà l’original, la première force de la bande dessinée reste de raconter de manière libre et vive une histoire qui se lit autant qu’elle se regarde, de faire cœxister harmonieusement plusieurs images sur la même page, de les associer à des textes devenus eux-mêmes graphiques, de ménager des ellipses et des échos, des accélérations et des instants contemplatifs.

Sur les cimaises

On expose la bande dessinée depuis très longtemps, en tout cas en France, puisque la première grande exposition, « Bande Dessinée et Figuration Narrative », a été présentée au Musée des Arts Décoratifs en 1967. Elle proposait essentiellement des agrandissements de cases de grands maîtres américains et européens : Winsor McCay, Alex Raymond, Harold Foster, Burne Hogarth et Milton Caniff étaient particulièrement mis à l’honneur, à côté de tableaux de peintres appartenant au mouvement de la « Figuration narrative » comme Hervé Télémaque, Eduardo Arroyo et Jacques Monory.

Depuis, on a vu des expositions de toutes natures : de simples accrochages de planches originales dans des galeries d’art, des présentations didactiques, des expositions fortement mises en scène comme celles qu’a longtemps proposées le Festival d’Angoulême, de grandes rétrospectives comme celle d’Hergé au Grand Palais en 2016. Et le travail d’Emmanuel Guibert a récemment fait l’objet d’une superbe présentation à l’Académie des beaux-arts.

La légitimité de la bande dessinée, en tant qu’objet d’exposition, apparaît donc en soi comme une question réglée. Monographiques ou plus généralistes, des musées lui sont consacrés en Belgique, en France, aux États-Unis, au Japon, en Chine et dans plusieurs autres pays. La manière d’exposer la bande dessinée reste par contre une question clé. Si présenter des originaux est la manière la plus courante, il existe bien d’autres possibilités.

La bande dessinée étant un art de la reproductibilité technique, elle a d’abord été conçue pour être imprimée. Dans Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay et bien d’autres bandes dessinées américaines du début du vingtième siècle, la couleur n’existe que dans la version publiée : elle a été conçue pour les journaux et réalisée en fonction des possibilités techniques de l’époque. N’exposer que l’original, c’est donc se priver d’une partie importante de l’œuvre, en même temps que l’on en révèle une autre.

Il importe aussi de savoir si on privilégie la dimension esthétique en valorisant le travail d’un artiste, comme Hugo Pratt, Mœbius ou Catherine Meurisse, ou si on cherche avant tout à rendre compte d’un univers, comme Lucky Luke, Batman ou Titeuf. Cela détermine la place accordée aux reproductions, aux agrandissements, aux objets, et aux dispositifs interactifs.

Une chose qui me gêne au plus haut point – tout comme mon ami François Schuiten –, c’est la confusion des genres. Il est désolant de voir des institutions publiques, parfois même des musées, encadrer des reproductions comme s’il s’agissait d’originaux. Quand les conservateurs et les historiens d’art proposent une exposition sur un peintre ou un dessinateur d’une discipline classique, ils le font avec rigueur, en fonction de normes établies depuis longtemps. Lorsqu’on montre de la bande dessinée, il est essentiel d’agir avec le même sérieux et le même respect que pour les autres arts, essentiel surtout de ne pas tromper le public sur ce qui est exposé. Cela n’interdit nullement de présenter des reproductions, du moment que leur format et la manière de les accrocher évitent toute confusion. Sans éthique, la reconnaissance du neuvième art ne serait qu’un nouveau trompe-l’œil. ■