Par Pascal Ory, de l’Académie française, historien, critique de bande dessinée, co-directeur de L’Art de la bande dessinée (Éd. Citadelles et Mazenod, 2012)

Au fond, avec un tant soit peu de rigueur, on devrait se rendre à l’évidence : il n’y a pas d’histoire possible de la « bande dessinée ». D’un côté – et c’est la période la plus récente – on peut faire l’histoire du 9e art et, désormais, on ne s’en prive pas. La formule a été inventée en 1964, sur le modèle du 7 e art de Ricciotto Canudo, un demi-siècle plus tôt. Ce modèle, au reste, a du sens : de manière contre-intuitive mais très compréhensible, dès lors qu’on s’intéresse aux cultures nationales, c’est en France et non pas aux États-Unis que sont nées successivement la plupart des « philies » modernes, ce vaste mouvement de légitimation des cultures nées illégitimes dans l’ancien système des Beaux-arts : la cinéphilie – dans les années 1920 –, la jazzophilie – dans les années 1930 – et la bédéphilie – dans les années 1960 –.

Il se trouve que les traditions culturelles de ce pays ont poussé plus loin et avec plus de système que partout ailleurs l’édification de ce qu’on pourrait appeler la « religion artiste » – à partir du Siècle des lumières – puis le travail de légitimation des cultures mineures – à partir du Romantisme –. À la fin du XIX e siècle l’avant-garde symboliste, dans l’Entre-deux-guerres l’avant-garde surréaliste ont ainsi voué une bonne partie de leur énergie à magnifier l’imagerie populaire ou les romans de gare, le cirque ou l’humour noir. La première génération bédéphile s’est située dans cette continuité, inventant, par exemple, la notion d’« Âge d’or » ou l’école de la « Ligne claire », historiens et critiques, sémiologues et sociologues rivalisant de gloses savantes et de querelles d’école. Au moment où, vers la fin du XX e siècle, se réactivait le débat, à tous égards fondateur, sur l’invention du cinéma (Edison ou les frères Lumière ?) surgissait ainsi un débat analogue d’où il ressortait que l’invention de la bande dessinée était à chercher non dans les États-Unis d’Outcault ou de Dirks mais, plus d’un demi-siècle plus tôt, dans la Suisse de Rodolphe Töpffer.

Mais, dans ce cas, direz-vous, où est le problème ? On aurait aussi, avant cette ère du 9 e art, une ère moins noble, une ère pré-artistique, placée sous l’égide de la bande dessinée ? Eh bien, pas vraiment : on sait maintenant, par de savantes recherches – car de nos jours c’est souvent dans les tréfonds de la culture de masse que vient se nicher l’érudition la plus méticuleuse – que la formulation « bande dessinée » ne s’est imposée, aussi étonnant que cela puisse paraître, qu’au début des années 1950. Aux dernières nouvelles elle ne serait apparue, et encore à l’état d’hapax, que le 1er juin 1938, dans les colonnes du quotidien national Le Populaire, après quoi il faudrait attendre encore une décennie – novembre 1949, pour être, là aussi, précis – pour qu’elle ressurgît, cette fois dans les colonnes d’un quotidien régional, La Nouvelle république du Centre-Ouest. En d’autres termes le processus de légitimation aura été d’autant plus radical qu’une douzaine d’années avant le démarrage de celui-ci (le Club des bandes dessinées, fondé en 1962 par Francis Lacassin, Alain Resnais et autres Chris Marker), ce qui allait entrer dans le canon était encore si bas dans la hiérarchie artistique qu’aucun terme n’en rendait compte – ce qui ne fut le cas ni de la photographie, ni du cinématographe, ni du jazz, etc. –. Cet art n’avait même pas de nom, fût-il ig-noble. Au reste, on comprend aisément pourquoi : celui ou celle qui est aujourd’hui baptisé bédéaste n’était encore, il y a un demi-siècle, qu’un artiste raté, travaillant pour des « illustrés » et dessinant des « petits mickeys ». On imagine difficilement plus de handicaps cumulés : dessinateur et non pas peintre, illustrateur d’un texte dont il n’est pas toujours le rédacteur, assigné à la « reproduction mécanique » face à l’objet unique et à la figuration en plein triomphe de l’abstraction, s’adressant à un public réduit au « jeune » ou au « populaire », j’en passe et des meilleures.

C’est de ce paradoxe initial qu’il faut partir pour mieux comprendre le sens de cette aventure exemplaire et, pour commencer, le volontarisme dont les premiers bédéphiles ont fait preuve quand ils mobilisèrent, pour remonter l’arbre généalogique de cet art inventé, la grotte de Lascaux, la Tapisserie de Bayeux ou les vitraux des cathédrales, de même que le mal qu’on a encore aujourd’hui à le définir, cet art, en fonction de critères formels : littérature d’expression graphique, figuration narrative, narration figurée, art séquentiel, art ludique...? Contentons-nous, à ce stade, de voir dans ce moment de bascule le signe, paradoxal, d’une double modernité : au moment où s’invente (1895) le cinématographe, passé au sonore à la fin des années 20 (contemporaines de l’« Âge d’or » des comics), ces histoires en images diffusent, dans l’univers désormais massivement alphabétisé de la presse populaire et d’un livre qui ne l’est pas moins, un « audio-visuel » avant la lettre. Leur succès est sans doute à chercher là.

Voilà donc qui peut contenter ceux qui cherchent des facteurs explicatifs à tout. Mais est-ce si important ? Il faut oser le dire : en histoire il n’y a pas de causes, seulement des effets. Un changement technologique, une crise économique, une révolution politique ne prennent tout leur sens que si on en considère, avec un minimum de recul, les effets sur la société. Comme pour le cinématographe, comme pour le jazz, cette vaste entreprise de respectabilisation des histoires en images vaudra donc surtout pour son choc en retour sur la société des artistes elle-même : non le nivellement par le bas mais, bien au contraire, la montée continue de l’émulation graphique et scénaristique des auteurs. Ceux-ci se retrouvent désormais confrontés à une double exigence : celle qui naît de la confrontation à un patrimoine valorisé et celle qui naît de la confrontation esthétique avec les pairs, comme en témoigne, par exemple, aux alentours de l’an 2000, le succès du groupe de l’Association, exemple typique d’une « école » reprenant à son compte les discours et les pratiques des avant-gardes littéraires ou plastiques, autrement dit de la tradition moderniste.

Ajoutons à cette dimension proprement culturelle une autre lecture, proprement nationale. Les exemples cités ne sont pas francophones par hasard : en structurant la bédéphilie la culture française a su aussi s’affirmer comme référence internationale et a, à son tour, essaimé la reconnaissance artistique de ses objets sur des terres jusque-là étrangères à cette démarche comme l’Allemagne, l’Espagne ou le Royaume-Uni. Cette capacité de résistance à l’hégémonie américaine, dont, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout laissait augurer qu’elle allait imposer ses standards à l’essentiel de la planète – le « manga » japonais en est, paradoxalement, la meilleure preuve, comme synthèse des comics et des traditions graphiques nationales –, elle l’a dû à la combinaison de deux mécanismes. Le premier – et le plus décisif – a été le protectionnisme culturel dont l’arme principale a été la loi de 1949 sur les « publications destinées à la jeunesse ». Loi moralisatrice, qui s’assura par là le soutien des puritanismes de droite comme de gauche, elle gêna l’importation des productions américaines, plus ouvertes que les productions européennes à la diversité des publics. Elle protégea donc un marché francophone où l’« école belge » put, pendant une génération, s’imposer, à partir d’un alliage efficace : moderne dans ses formes mais conservatrice dans ses contenus. Et c’est au sein de ce marché protégé qu’à partir du milieu des années 60 allait prendre son essor une nouvelle génération d’auteurs, plus radicale que ses aînés, en termes graphiques aussi bien que scénaristiques. Vers 1970 un périodique comme Pilote assura le passage de relais de la Belgique à la France et c’est simultanément de part et d’autre de l’Atlantique que naîtra, quelques années plus tard, l’objet « roman graphique », libéré des contraintes de l’album, pas décisif dans la respectabilisation de la bd. Aux États-Unis le graphic novel allait se faire une place sur les rayonnages des librairies, jusque-là totalement fermées aux comics – vendus, eux, en kiosque –, alors que les librairies francophones s’étaient vite ouvertes aux « albums » de l’école belge.

C’est à cette époque décisive que deux institutions s’installèrent dans le paysage culturel français, toutes les deux situées dans la ville d’Angoulême : à partir de 1974 le Festival annuel – qui, à l’instar de Cannes, s’est imposé comme référence internationale – et, une dizaine d’années plus tard, la Cité pérenne, cristallisation de la grande nouveauté des années 80 : l’entrée du 9 e art dans le cercle remarquable des politiques culturelles, de l’État comme des collectivités locales. Dans la foulée le cercle vertueux de la reconnaissance s’est traduit, à la fin du XX e siècle, par l’entrée de la bd francophone dans un univers qui lui était jusque-là étranger : le marché de l’art, où l’on retrouve le dynamisme conjoint de deux « société civiles », la belge et la française, comme en témoignent la floraison des galeries spécialisées et la place croissante des objets liées à la bd dans les ventes aux enchères.

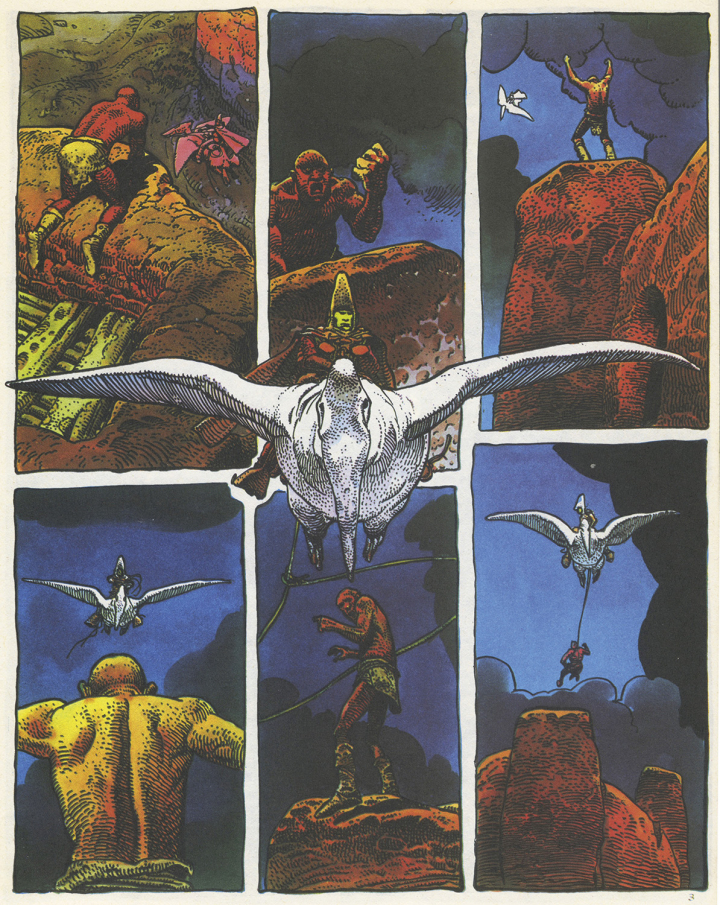

La signification ultime de cette histoire à succès déborde les frontières nationales. Comme toute situation prédominante – et au contraire de tout un discours qui ne voit dans l’hégémonie que la domination –, la référence française a entraîné non une fermeture mais une ouverture sur l’extérieur. Nombreux sont ici, comme dans quantité d’autres domaines artistiques, les bédéastes issus de l’immigration (il existe désormais, par exemple, une école indochinoise de la bd francophone). Plus subtilement encore, c’est dans leur apport à la France que certains grands noms de la bd étrangère ont trouvé leur chemin de Damas, tel Hugo Pratt, dont la valorisation artistique correspond à son entrée dans l’espace culturel français. À l’exemple de ce qui se passe dans le domaine de la culture gastronomique, où l’émergence de grands cuisiniers espagnols, anglais ou américains s’est faite sur la base du modèle, d’invention française, du chef artiste et de la cuisine signée, se répand aujourd’hui à travers le monde un modèle français du bédéaste – et de plus en plus souvent : de la bédéaste –, investi des mêmes caractéristiques – disons le mot : des mêmes privilèges – que l’artiste de la tradition moderne : discuté pour être d’autant mieux célébré, inspiré et inspirant. De jeunes diplômés peuvent désormais sortir d’une école d’art en rêvant de devenir Mœbius ou Catherine Meurisse. L’art sans nom a été adopté par la famille des beaux-arts, et Catherine Meurisse élue à l’Académie. ■