Entretien entre Catherine Meurisse, de l'Académie des beaux-arts, et Frédéric Poincelet, auteur, dessinateur

Catherine Meurisse : À quel moment vous êtes-vous dit que vous alliez être artiste, faire de la bande dessinée, montrer des dessins ?

Frédéric Poincelet : La grande révélation, le moment où j’ai senti ce statut, c’est quand j’ai découvert au supermarché du coin, une photocopieuse. La duplication ! Pouvoir produire/reproduire comme je le voulais. Car c’était cela qui m’intéressait gamin : faire des livres. C’est cette magie-là qui m’a toujours parlé, alors je me suis mis à produire des images, des dessins, des photos, des textes... pour pouvoir remplir les pages de ces proto-zines que je faisais. Du moment que c’était imprimé, cela me fascinait. La première prise de conscience de ce que pouvait être « l’art », c’est par Jack Kirby qu’elle m’est venue. Dans la masse des choses que je regardais, lisais, dans cet ensemble convenu, bien fabriqué, Jack Kirby (1917-1994) a été la première fêlure d’une matière dessinée pure, d’un ailleurs. Ce n’était plus confortable à regarder, cela posait question : pourquoi « du dessin » me menait dans un autre monde ? Pourquoi y étais-je sensible ?

Un dogme dans lequel, plus tard, je me suis retrouvé, c’est celui de Elles sont de sortie, graphzines de Pascal Doury et Bruno Richard (mouvement graphique « post punk » fondé en 1977, proche du groupe Bazooka). Ils niaient l’intérêt du fétichisme de l’œuvre originale, du marché allant avec celle-ci, prônant avant tout l’art imprimé : la seule façon de montrer, de diffuser, de vendre son art, c’était le livre. Un livre comme une exposition portative à la portée de chacun, des livres de dessin pur. J’ai longtemps baigné dans leurs livres, dans l’univers du graphzine, que tout un chacun pouvait pénétrer, et qui était devenu mien.

C.M. : Et la bande dessinée ?

F.P. : La qualité convenue/reconnue en bande dessinée, c’est bien souvent cette reconnaissable virtuosité, ce Graal qui hypnotise l’œil du public : connaisseur ou pas... Les deux se rejoignant dans l’esbroufe de cette convention du don du dessin. Combien de virtuosité tournant en rond mécaniquement pour quelques créateurs dont l’immédiateté est la voix véritable ? Combien, en parallèle, le labeur est douteux, le travail honteux, comme une entrave à la créativité, qu’il tende vers le « bien fait » ou le « tordu »... La virtuosité pour moi doit être combattue, car elle tourne à vide. Elle doit être brimée, pour la rendre fragile, pour lui rendre le travail nécessaire. Pour moi, le grand dessinateur de bande dessinée, c’est Alex Toth (1928-2006). Il a passé sa carrière à repousser les limites imposées par sa virtuosité, à chercher sans cesse les formes à donner à ses récits. J’aime tout autant le bancal, les bandes dessinées qu’il faut aller chercher dans les bas-fonds, dans les poubelles... Le dessin est tordu, les intentions sont frontales, pas de pose, pas d’auteurisme. Je parle du raté comme un versant occulte à la beauté, une beauté souillée qu’on l’on préfère détester car il faut avoir voyagé pour l’aimer à sa juste et haute valeur.

Je vois beaucoup de bandes dessinées qui se confondent dans leur intentions : artistiques pour certaines, artisanales pour d’autres... Je les regarde toutes de la même façon, car devant moi j’ai toujours du dessin, mais malgré tout mon cerveau sait dans quel champ commercial elles œuvrent. Car à l’origine, ce médium est une industrie, avec des artisans que l’on fait bosser : Tezuka, Franquin, Hergé, Kirby... Ce sont des artisans que les éditeurs ont pressurisés, ont fait produire, coûte que coûte. Et malgré cela, ces artisans ont produit une œuvre. Le mal, en fait, c’est de croire qu’il faille être artiste pour faire une œuvre.

C.M. : C’est cela la beauté pour vous ?

F.P. : Je crois que la beauté est l’essence même de l’irrévérence, que nous avons envie d’offrir à ce monde du divertissement, du commun, du convenu, pour le martyriser un peu. La Beauté ne se laissera pas avoir par le postmodernisme ambiant, par la dérision bon enfant, par la blague, par l’implication politique, au premier comme au second degré. La Beauté ne sera jamais dupe des siens, elle est Art, elle sait que nous œuvrons pour elle et non pas pour nous, certainement pas pour nos petites carrières et les dividendes qui vont avec.

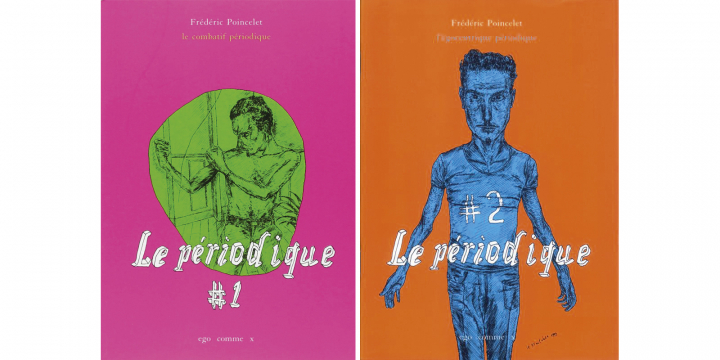

C.M. : J’ai découvert votre travail dans Le périodique, votre dessin était très différent d’aujourd’hui.

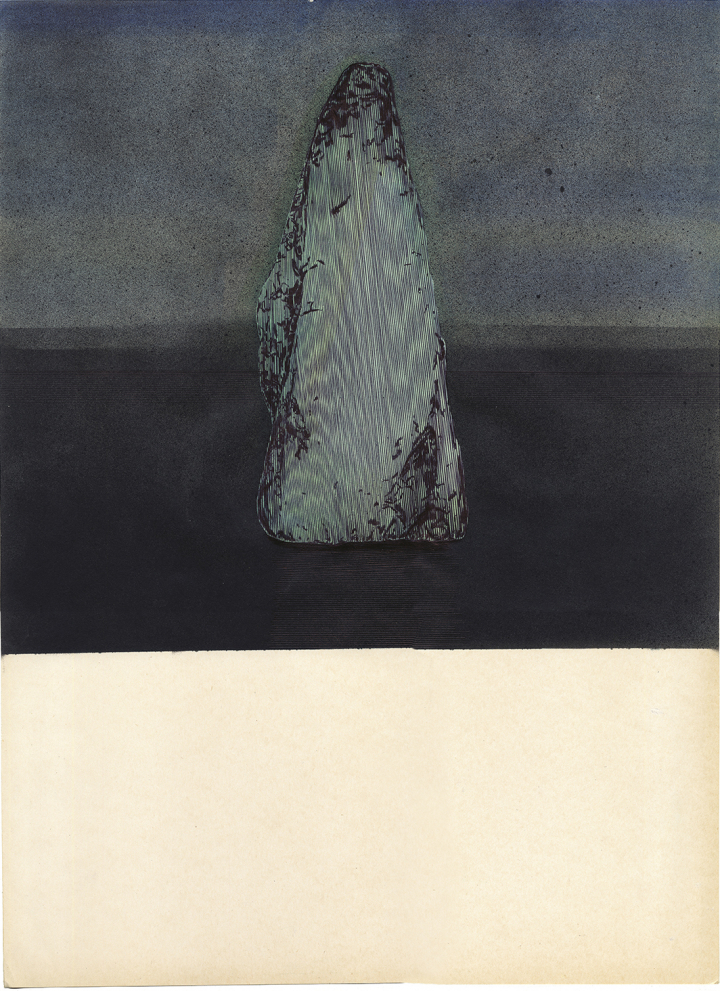

F.P. : À cette époque, celle du premier Périodique (comics autobiographique, publié par les éditions Ego Comix en 1999), je venais de réaliser Une relecture (Ego Comix, 1999), tentative de narration, du moins de s’essayer à la bande dessinée. Elle me tentait, cette bande dessinée avec ses airs « tu montes chéri, que je te raconte une histoire »... Après cette Relecture, impossible de continuer la même veine, on fait ce coup-là une fois, pas deux. Je me suis fatigué de cette façon, de la facilité acquise, répétitive. Pour en prendre le contre-pied, j’ai changé de masque, poussant le réalisme et l’épure avec Mon bel amour (Ego Comix 2006) et Le château des ruisseaux (Dupuis 2012). Comme j’ai un penchant naturel à me lasser de moi-même, à avoir la prétention de vouloir avancer, pour ne pas m’asphyxier, j’ai continué à creuser le réalisme, quitte à perdre de l’originalité pittoresque, acquise un temps. Ne pas se tuer, plutôt que de faire fructifier son patrimoine. D’expériences en expériences, le grotesque a muté...

C.M. : Savez-vous ce que vous cherchez ?

F.P. : Je sais très précisément ce que je veux produire comme dessin, où je veux aller quand j’élabore un dessin... mais, par chance, j’échoue à chaque fois ! Je me plante et je me retrouve ailleurs, à combattre autre chose que ce à quoi je m’attendais... et c’est toujours palpitant, passionnant à surmonter parce que le résultat est toujours plus intéressant que ce que je voulais trouver. Quand on dessine, il ne faut pas avoir peur de soi.

Notre époque est prise au chantage de la personnalité, de la vision de chacun, qu’il faut à tout prix tenir, tenir au plus haut l’originalité de son art, de sa vision... je dirais de son escroquerie. Chacun trompe son monde, de son petit talent, de la surenchère de son unicité. Nous nous escroquons les premiers sur nos dons, prêts à croire que l’art nous appartient et que l’on va se jouer de lui. On crée les yeux fermés sur nos mensonges. Tout est nourriture pour produire de l’art, nous œuvrons tous pour la même cause, que notre voix soit merdique ou géniale... Tu peux œuvrer, donner tout au « divin » et être à pleurer de petitesse, être le plus cynique des artistes et avoir la grâce...

C.M. : Vous le trouvez comment, votre dessin ?

F.P. : Permettez-moi de mettre au clair deux-trois choses sur le rapport à sa culture, à son sens critique... où ne rentrerait pas la notion de sa propre œuvre. Je n’ai pas les goûts, ni la culture que peut supposer avoir mon dessin, je n’ai pas besoin d’avoir derrière mon épaule l’œil de mon travail surveillant mon goût, et le bon aloi ma curiosité. Et réciproquement, je n’ai pas besoin que ma culture surveille mon dessin. Ce sont deux mondes séparés, nous sommes tous multiples et il est délicieux de ne pas toujours être la même personne.

Et cette culture ne se pose pas comme les fondations propres de mon dessin. Le dessin est un autre moi. Pour cela, j’aimerais pouvoir critiquer, aimer, détester sans que mon dessin soit montré du doigt, sans que l’on me rappelle « qui je suis », « qui je suis pour me permettre »... Justement, « personne » et tant mieux.

Sur mon dessin, parfois je me dis : là... je touche à quelque chose ! Un truc énorme, un moment de grâce ! Que personne ne verra ! Personne ne se rendra compte du truc fabuleux que je viens de trouver... parce que nous ne regardons pas, parce qu’on s’en fout. Nous sommes tous trop occupés pour regarder vraiment le travail des autres. Et les critiques, qui n’ont rien d’autre à faire, se vautrent dans la facilité, dans ce qu’ils comprennent, dans ce qui flatte leurs références anecdotiques, voir partisanes.

Nous autres artistes, on se sait très malins, et c’est normal, on ne peut pas vraiment œuvrer sans vouloir atomiser ce qui a déjà été fait. On se tue pour cela, pour trouver... en vain. Mais c’est bien aussi ; que nos egos soient piétinés en permanence, ça permet de savoir ce que l’on veut, ce que l’on veut vraiment. Ce que je veux vraiment, c’est que mon dessin, ce vieux camarade, me surprenne. Je me doute de ce qu’il va me raconter, je me fais chaque fois une idée de la conversation que l’on va avoir, et en fait... non ! Il tord toujours son histoire comme je ne m’y attendais pas, il me déçoit dans mes attentes, il chamboule mes préconçus. Mais, même quand il me déçoit, c’est mieux que ce que j’allais lui demander. Je ne le maîtrise pas.

L’Art me protège de tout : de la vie, du monde, de notre époque, de lui-même... de sa puérile prétention, alors qu’il n’est que divertissement et produit commercial, qu’il n’est que complaisance et séduction. À se nourrir quotidiennement de cela, on finit par savoir ce qui est comestible et ce qui ne l’est pas... Est-ce que je suis dessinateur parce que j’ai cette compréhension naturelle du dessin, ou cette compréhension du dessin me vient de ma position de dessinateur, du fait que je parle cette langue ? Le dessin peut être une infinité de choses, mais ce qui résume le plus mon sentiment se retrouve dans cette phrase de Saul Steinberg : « Ce que je dessine, c’est du dessin ». Nous ne sommes pas, ici, dans la compréhension du monde, le dessin n’est pas au service de nos petits questionnements. Mais dans l’invention d’un monde autonome régi par aucunes règles... Si beaucoup de jeunes gens ont arrêté de créer alors qu’ils avaient du talent... tant mieux, grand bonheur ! Nous en voilà débarrassés, on n’a que faire des bons élèves, qui se servent de leur talent comme d’un passe-temps. Il faut autre chose que le talent pour être artiste, il faut être convaincu de l’évidence du doute.

« D’où vient que ce combat éternel, au lieu de m’abattre, me relève, au lieu de me décourager, me console »... Voilà ce que déclamait Delacroix. ■