Rencontre avec Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste et metteur en scène.

Propos recueillis par Nadine Eghels.

Nadine Eghels : Vous êtes écrivain, scénariste, auteur dramatique, parolier... Comment ces différentes pratiques artistiques se sont-elles développées, et ont-elles cohabité tout au long de votre vie riche en expériences et en créations ?

Jean-Claude Carrière : Il est toujours difficile de parler de son propre trajet... J’ai travaillé avec Louis Malle qui venait d’une grande famille bourgeoise française, et moi je venais d’une petite maison de paysans où il n’y avait pas une seule image. Louis Malle me disait : « Quand je suis né j’avais déjà entendu tout Beethoven ». Et bien moi, rien. Il n’y avait même pas de radio à la maison.

Il y a l’origine, le milieu d’où l’on vient, l’enfance et puis ce qu’on apprend et ce qu’on découvre. Mon père a lu un livre dans sa vie, Valentine de George Sand, qu’il avait trouvé je ne sais où, et quand on lui proposait de lire, il relisait ce livre. Il disait : « J’aime ce livre, pourquoi est-ce que j’en lirais d’autres ? ». Cela m’avait beaucoup marqué.

N.E. : Comme les enfants qui réclament toujours la même histoire...

J-C. C. : Oui en effet. Mes premiers livres ont été des livres de prix, reçus de l’école, en général appartenant à la bibliothèque verte : Croc-blanc, les livres de Jack London ou de Jules Verne en version abrégée. Ce furent mes toutes premières lectures. Mais j’ai dû être très séduit, et assidu, car j’ai retrouvé un catalogue de mes livres, que j’avais fait à l’âge de onze ans, et j’en avais déjà 80 ! À chaque occasion je me faisais offrir des livres, j’en demandais à mes tantes et à mon oncle instituteur. Parmi ces bouquins il y avait un « beau livre », L’Aiglon, relié et illustré par Jean-Paul Laurens qui était un peintre pompier de la fin du 19e, et j’ai toujours gardé ce livre précieusement. C’est par les livres que j’ai découvert le monde.

N.E. : Plus que par le cinéma ?

J-C.C. : J’ai lu avant d’aller au cinéma. Il n’y avait ni cinéma ni télévision ni radio... mes premiers films, je les ai vus vers dix ans dans une ville d’eau voisine, Lamalou-les-Bains. Pendant la guerre, j’étais dans une école de curés où on m’avait mis parce que, soi-disant, on y mangeait bien, ce qui était d’ailleurs faux. Et juste après, en 45, je suis arrivé à Paris et j’ai été parachuté au Lycée Voltaire... sans savoir qui était Voltaire !

N.E. : La coupure a dû être brutale...

J-C.C. : Oui et à partir de là ce fut une découverte incessante, j’ai lu André Breton à 14 ans, j’étais littéralement affamé. D’autant plus qu’à cette époque, on était depuis cinq ans totalement privé de tout ce qui était américain : aucun livre, aucun film, on ne voyait que des films allemands. Donc on se jetait sur Faulkner, Dos Passos, Fitzgerald, Hemingway, sur tous les écrivains américains dont certains vivaient d’ailleurs à Paris. Ce fut un bouleversement complet auquel vint s’ajouter le jazz − une révélation ! − auquel j’ai été initié par Django Reinhardt. Mes parents avaient abandonné la vigne et tenaient un bistrot en banlieue, à Montreuil-sous-Bois, fréquenté par les gitans, et Django venait de temps en temps y jouer. Il m’a inscrit au Hot Club de France et c’est ainsi que je suis passé de Colombières-sur-Orb, dans l’Hérault, aux caves de Saint-Germain.

N.E. : Et le cinéma ?

J-C.C. : À cette époque, j’ai plongé à la fois dans la littérature et dans le cinéma. Tout me tombait dessus, tout me passionnait, le monde s’ouvrait à moi.

N.E. : Et la peinture ?

J-C.C : La peinture, j’y suis arrivé presqu’en même temps, c’est en 46, j’ai vu ma première exposition de peinture. Avant je ne savais pas ce que c’était, je n’avais jamais vu un tableau. Il y avait, il y a toujours, malgré la télévision qui fait de gros efforts en ce sens, une génération de gens totalement privés de tout contact avec ce qu’on appelle l’art. C’était une exposition, à l’Orangerie, de peintres contemporains. Imaginez un garçon de quatorze ans qui arrive de nulle part et qui se trouve en face de Max Ernst, Miro, Tanguy etc., des peintres très surréalisants... Alors pour moi, la peinture c’est cela. On reste accroché au premier choc reçu. J’ignorais totalement qu’il y avait une peinture antérieure... je n’avais jamais vu un musée ! Et ce n’est que cinq ans plus tard que je suis allé en Allemagne, à la Pinacothèque de Munich, et que j’ai découvert la peinture ancienne (j’avais bien été une fois ou deux au Louvre mais rapidement). Et là, j’ai dû m’assoir quand j’ai vu Léonard de Vinci. Dans toute vie, d’où que l’on vienne, quelle que soit notre origine, nous avons chacun un chemin différent par rapport à l’art. Au gré des découvertes, se forme comme un bouquet dans lequel on essaie de faire correspondre les choses les unes avec les autres.

N.E. : Qu’est ce qui a été décisif ensuite dans votre parcours ?

J-C.C. : Je suis né dans le premier siècle de l’histoire qui a inventé de nouvelles écritures. Si on était encore à la fin du 19e, on ne pourrait parler que de peinture, de musique, de théâtre et de littérature... Pensez à tout ce qui a été inventé depuis ! À commencer par le cinéma, la radio, la télévision, la photographie, l’enregistrement de la voix et du son. Nous n’avons aucun son du xixe siècle ! On peut supposer que le bruit des ruisseaux était le même et le chant des oiseaux aussi, mais nous n’en sommes pas tout à fait sûrs.

Je me suis dit que chaque nouvelle technique, que j’ai pratiquée et enseignée, a été inventée au siècle où je suis né, et chacune d’elle a exigé un nouveau langage. On n’écrit pas pour le théâtre comme pour le cinéma... Et si on veut – ce qui était mon cas – être scénariste de cinéma, il faut apprendre la technique du cinéma.

J’ai voulu essayer tous ces nouveaux langages... ce qui m’a imposé de n’être jamais metteur en scène. Quand vous réalisez un film au cinéma, vous avez une étiquette « directeur » et vous ne pouvez plus écrire – si vous publiez des livres, on ne vous lira pas. Je voulais rester au niveau de l’écriture qui permet d’aller dans différentes directions, dont celle qui m’attirait beaucoup, le théâtre. Cela a été une ouverture immense.

J’ai commencé à écrire pour le théâtre en 68, et ma première pièce L’aide-mémoire, avec Delphine Seyrig, a connu un grand succès. Ensuite a commencé mon compagnonnage avec Peter Brook, qui a duré 37 ans. Si j’avais tourné un film comme metteur en scène, cette aventure-là n’aurait pas été possible. Et le Mahabharata me porte encore aujourd’hui, au point que des spécialistes indiens partent de ma version scénique.

N.E. : Que vous apporte l’écriture de scénario pour tous les grands réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé, par rapport à l’écriture romanesque ?

J-C.C. : Elle a la particularité d’être incomplète, ou plutôt transitoire. Elle trouve sa place entre rien et le film, et à la fin du tournage on retrouve le scénario dans les poubelles, sa fonction, et donc son existence, est terminée. C’est ce qui m’intéresse aussi dans l’écriture de chansons, comment on passe d’un monde à l’autre, celui de l’écrit à celui de la musique. En somme, ce qui me passionne dans l’écriture, c’est le passage qu’elle permet d’un monde à l’autre. C’est pourquoi j’ai essayé de mettre l’écriture un peu partout...

N.E. : Et par rapport à la peinture ?

J-C.C. : On m’a demandé plusieurs fois, le dernier étant mon ami le peintre Julian Schnabel, d’écrire sur la peinture, et c’est un domaine où je me sens beaucoup moins à l’aise. Je viens néanmoins d’accepter d’écrire un texte pour une exposition qu’il prépare pour le musée d’Orsay, où plusieurs de ses peintures seront mises à côté d’une quinzaine de tableaux qu’il a choisis dans le musée, un texte intitulé Un œil d’avance. Comme si la peinture avait un œil d’avance sur nous. Mais c’est la chose la plus difficile : établir des communications par les mots entre différentes formes d’expression. Trouver un langage qui circule entre les différentes muses, la mienne étant Clio puisque je suis historien de formation.

N.E. : Avez-vous le sentiment que ce sont des parties distinctes de vous qui se mettent à l’œuvre selon que vous travaillez pour le cinéma, le théâtre, l’opéra, la littérature ? Où est-ce juste un mode d’expression différent des mêmes questionnements, de la même recherche ?

J-C.C. : Je n’aime pas les auto-analyses...

N.E. : Est-ce que vous pouvez mener plusieurs travaux, plusieurs créations, de front ou avez-vous des périodes successives ?

J-C.C. : Prenons le dessin par exemple. Je dessine depuis l’enfance, j’ai fait des expositions, et cela oui, je continue à le faire et cela me délasse. Mais quand j’écris un scénario, je ne peux pas faire autre chose. Le livre que je viens de publier chez Odile Jacob, La vallée du néant, m’a requis totalement, j’étais plongé dedans et je ne vois pas comment j’aurais pu faire autre chose. Mais dans ce livre, il y a deux chapitres qui parlent de peinture, plus précisément de deux tableaux, un de Delacroix, l’autre de Goya. Ces tableaux se rapportent au thème du livre... mon écriture comme ma réflexion sont nourries par la peinture.

N.E. : La peinture, vous en avez aussi parlé...

J-C.C : Oui j’avais eu l’occasion de parler au Louvre devant un ou deux tableaux qui m’interpelaient, et c’était une expérience formidable, de raconter la peinture, devant deux cents personnes, la nuit. J’ai parlé de La Prédication de saint Paul à Ephèse, d’Eustache Le Sueur (1649). Parler et en même temps montrer, et non écrire. À cette époque la révolution avait déjà eu lieu en Iran. Et dans le tableau de Le Sueur, saint Paul est debout sur un escalier de pierre, habillé comme un ayatollah, en rouge, portant la barbe. La plupart des peintres dissimulent des secrets dans leurs tableaux. Ainsi la robe jaune, couleur des cocus, attribuée à saint Joseph dans la plupart des tableaux classiques, même chez Le Titien. Dans ce tableau, au premier plan de dos, il y a un esclave noir à genoux, occupé à mettre le feu à quelque chose. Et si on s’approche, on voit qu’il s’agit de papiers avec des théorèmes grecs écrits dessus. Ce que nous dit Le Sueur dans ce tableau est extraordinaire ! Si on sait le regarder, on y voit des choses non seulement magnifiques mais tout à fait pertinentes, que certainement personne à l’époque ne remarquait. Un esclave noir, à genoux, en train de brûler la science grecque. La foi détruisant la science. Pas mal. Et ce tableau était dans une église. Décidément oui, la peinture a un œil d’avance.

N.E. : Quelle est la fonction de l’art dans la société aujourd’hui ? A-t-il une valeur émancipatrice ?

J-C.C. : Oui bien sûr. L’art est là pour éclairer, pour dire des choses que peut-être nous ne voyons pas. Par exemple les Impressionnistes commencent à diviser la lumière dans les années 1870-80, où la lumière n’est plus perçue comme un à-plat ou un dégradé mais au contraire comme une série de petits points. Cela correspond très exactement aux premiers travaux des scientifiques atomistes qui divisent la matière en atomes. Le jeune Einstein est un impressionniste. C’est la même démarche appliquée dans des domaines différents... Toujours un œil d’avance !

N.E. : Et à notre époque ?

J-C.C. : De notre époque comme de toutes, l’histoire retiendra 5 %, tout le reste disparaîtra. L’art est une glorification de la vie, et dans certains cas l’extension maximale de la vie. Quand on voit l’ensemble de l’œuvre de Goya, il n’est pas possible d’aller plus loin. Sa vie n’a pas grande importance, ce qu’il nous a laissé c’est une vision du quotidien, des monarques... et du reste du monde. Mais on peut le dire aussi de Dostoïevski, de Shakespeare... Nous ne saurons jamais vraiment qui ils étaient, nous ne connaissons que leur œuvre. Qui est immense.

Scénariste du cinéaste mexicain pendant dix-neuf ans, leur collaboration débute en 1964 avec Le Journal d’une femme de chambre.

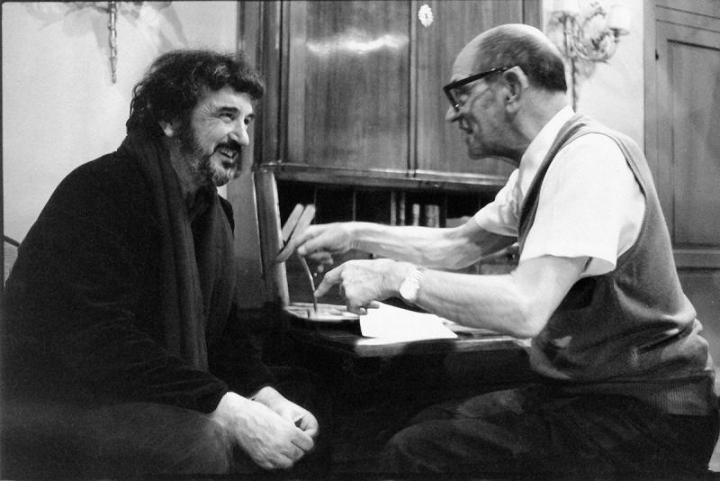

Photo DR