Par Thierry Malandain, membre de la section de Chorégraphie

Le 25 avril 2018, à l’initiative de son Secrétaire perpétuel, Laurent Petitgirard, l’Académie des beaux-arts créait en séance plénière une section de « Chorégraphie » avant d’ouvrir la vacance des quatre fauteuils qui la composent. Comptant déjà dans ses rangs le chorégraphe tchèque Jiří Kylián, installé en mars 2019 comme membre Associé étranger, l’héritière des académies royales du Grand Siècle n’avait connu depuis 1816 qu’un seul chorégraphe, Maurice Béjart, élu dans la section des Membres libres en 1994. Le 24 avril 2019, les membres de l’Académie ont pourvu, par un vote, trois des quatre fauteuils de la nouvelle section de Chorégraphie en élisant Blanca Li, Angelin Preljocaj et Thierry Malandain.

« Il n’est pas nécessaire de commencer ici par l’éloge des Arts en général, notait en 1746, l’abbé Charles Batteux, membre de l’Académie française et de celle des Inscriptions et Belles-lettres. Leurs bienfaits s’annoncent assez d’eux-mêmes : tout l’Univers en est rempli. Ce sont eux qui ont bâti les villes, qui ont rallié les hommes dispersés, qui les ont polis, adoucis, rendus capables de société. Destinés les uns à nous servir, les autres à nous charmer [...], on les appelle les Beaux-Arts par excellence. Tels sont la Musique, la Poésie, la Peinture, la Sculpture, et l’Art du geste ou la Danse ». (2)

Si l’on regarde loin en arrière, dès qu’ils eurent des jambes, les hommes dansèrent. Mais, troublée par le dualisme platonicien, qui soulignait l’indépendance de l’âme à l’égard du corps, la réflexion chrétienne hésitant entre le spirituel ou le charnel, entre un corps altéré par le péché originel ou un corps créé à l’image divine que l’on doit maîtriser selon l’idée qu’il existe une beauté idéale, rares sont les temps où l’on vénéra la danse. Cependant, après Jean Chrysostome et d’autres saints qui voyaient dans « la plus spontanée manifestation des joies humaines » (3), « la griffe du diable ». Passée la Renaissance où les humanistes resituèrent l’homme au cœur du monde, on renonça temporairement au mépris de la chair. Au seuil de l’ère classique, en dépit du conflit opposant les jansénistes pénétrés d’austérité morale aux jésuites dont l’enseignement basé sur la confiance en l’homme et la foi en Dieu faisait volontiers place aux lois de Terpsichore, le siècle de Louis XIV fut celui du triomphe de la danse. S’exerçant à « s’en rendre malade » et conquérant son titre solaire sur la scène, il avait inauguré son règne en élevant la danse au rang d’Académie.

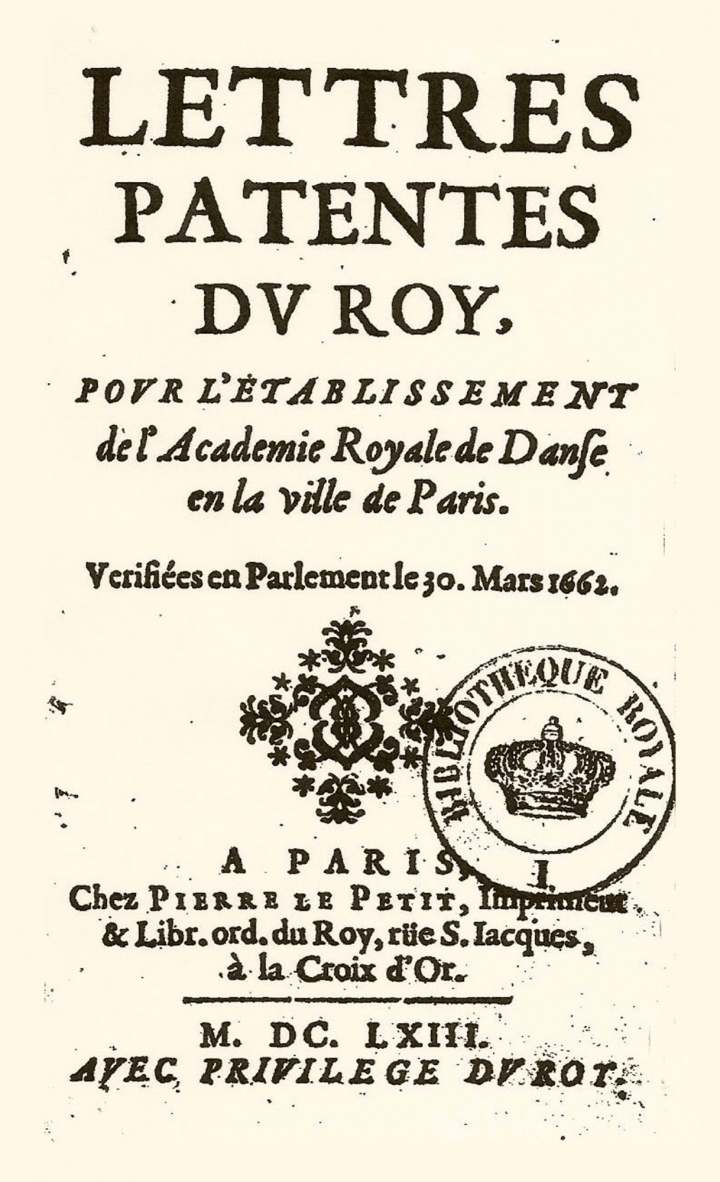

« Désirant rétablir ledit Art dans sa première perfection, & l›augmenter autant que faire se pourra : nous avons jugé à propos d’établir en nostre bonne ville de Paris une Académie royale de Danse, à l’exemple de celles de Peinture & Sculpture, composée de treize des Anciens & plus expérimentez au fait dudit Art... ».

Ainsi en 1661, déplorant la décadence d’un Art « reconnu l’un des plus honnestes & plus nécessaires à former le corps », Louis XIV établit l’Académie royale de danse. Après l’Académie française (1635) et l’Académie royale de peinture et de sculpture (1648), cette société fut la troisième Académie royale voyant le jour en France. Mais alors qu’il « était difficile de s’imaginer que la danse & les instruments qui avaient vécu en bonne intelligence depuis plusieurs siècles, se pussent brouiller dans le nôtre » (4), son établissement porta un coup terrible à la corporation parisienne des maîtres à danser et joueurs d’instruments, rattachée à la Ménestrandie de Saint-Julien (1321), seule habilitée à délivrer les Lettres de Maîtrise autorisant hommes et femmes à enseigner la danse. « Depuis que la langue s’est épurée, dira Guillaume Dumanoir – violon ordinaire de la chambre, que Louis XIV avait promu roi et maître des ménétriers et de tous les joueurs d’instruments –, le mot ménétrier a signifié maître à danser ; jamais la danse n’a été séparée des instruments, et il est impossible que l’on enseigne cet art sans eux ». (5) Devant la volonté royale, Dumanoir n’eut pas gain de cause, mais en 1691, après des années de luttes judiciaires, Louis XIV ayant besoin de faire entrer de l’argent dans le trésor épuisé en cédant de nouvelles charges, la confrérie partagea le droit d’accorder les Lettres de Maîtrise avec l’Académie royale de danse.

Avec comme chancelier François Gallant, Sieur du Désert, maître à danser ordinaire de la reine, les treize « académistes » se réuniront « pour délibérer sur les affaires communes » les premiers jeudis du mois au Louvre, aux Tuileries, plus tard dans un cabaret à l’enseigne de l’Épée de bois. Symbole fortuit d’une épée pour rire, en d’autres termes, étrangère aux réalités des combats à venir. Chargés de perfectionner, de corriger les abus et défauts de « la belle danse » que Jean-Georges Noverre dans Lettres sur la danse et sur les ballets (1760) compare à « une mère-langue » : « l’étude de la belle danse conduit à tous les genres ; elle en est la clef : cette étude est à l’art ce que le rudiment et la grammaire sont à la pureté du langage » (6) ; excepté un Discours Académique (1663) prouvant, contre les prétentions de la confrérie de Saint-Julien, « que la danse dans sa noble partie n’a pas besoin des instruments de musique et qu’elle est en tout absolument indépendante du violon », et faisant état de ses avantages : « c’est elle qui corrige les défauts naturels du corps & qui en change les mauvaises habitudes ; c’est elle qui lui donne cet air ailé & cette grâce qui répandent tant d’agrément » (7), il est convenu de dire qu’aucune trace de leur activité n’est parvenue jusqu’à nous. Il convient aussi de souligner que sans compter ce que le temps et les hommes ont détruit, ce qui n’a pas été exhumé des archives où dorment tant de rêves, le plus éphémère de tous les arts a peu de passé écrit. De manière générale, on se transmet oralement, de génération en génération, les règles et les pas, comme les troubadours se transmettaient autrefois les légendes et chansons.

On sait toutefois que le chancelier Pierre Beauchamp, danseur et compositeur des ballets du roi, maître de danse au collège jésuite Louis-le-Grand, fixa les « cinq positions » à l’origine de la codification de la danse classique. Mais aussi qu’il mit au point un système d’écriture que son disciple Raoul-Auger Feuillet publia sous son nom propre en 1700. Grâce à la Chorégraphie, ou l’art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs, plus de trois cents « danses gravées » seront diffusées à travers l’Europe. Auparavant, en 1688, André Lorin, « académicien de Sa Majesté pour la danse » remettra au « plus grand monarque du monde » un manuscrit contenant les Contredanses rapportées de son voyage en Angleterre, avec les airs notés et l’explication des pas. Sans quoi, figurant dans les spectacles ou enseignant leur art tout en réglant danses et ballets, les académiciens formeront en divers lieux les personnes « en plein droit d’enseigner la danse », mais aussi celles aspirant à être admises ou appartenant déjà à l’Académie royale de musique. Entendez à l’Opéra de Paris, temple de l’art lyrique et chorégraphique où l’enseignement sera institutionnalisé sous Louis XIV par la création d’un Conservatoire royal de danse (1713). Réservé aux danseurs de l’Opéra, « des enfants y trouvent leur place, souvent issus de familles d’artistes de la troupe, mais ce n’est qu’en 1780 qu’un premier règlement atteste d’une école qui leur soit entièrement consacrée » (8). Précisément l’année où par suite de difficultés financières, l’Opéra passa sous le contrôle des Menus-Plaisirs du roi, service en charge des cérémonies, fêtes et spectacles de la Cour.

Rappelons que depuis sa création en 1669, avec comme seules ressources les recettes des spectacles, l’Opéra était concédé à un entrepreneur privé. Escroqué par ses deux associés et emprisonné pour dettes, le premier d’entre eux, Pierre Perrin, poète et théoricien de la « comédie française en musique », sera destitué de son privilège au profit de Jean-Baptiste Lully, qui fit, de l’Académie d’opéra, l’Académie royale de musique en 1672. En compensation « des grands frais » engagés pour « contribuer à l’avancement des Arts dans notre Royaume », le privilège obtenu par Perrin pour l’établissement d’une « Académie d’opéra en musique et en vers français » à Paris et en d’autres villes lui avait été accordé pour douze ans. Représenter des ouvrages autres que les siens était passible d’une amende, de la confiscation des théâtres, machines et habits. Alors que le monopole de Lully s’étendit à la danse, « le Florentin happe-tout, serre-tout » et ses successeurs négocieront âprement la cession du privilège aux entrepreneurs de province.

En 1749, devant la situation financière de l’Opéra, pour « prévenir & empêcher la chute totale d’un spectacle, qui fait aujourd’hui l’un des plus beaux ornements de la ville de Paris » (9), Louis XV en céda le privilège non plus à un particulier, mais à la ville de Paris. Ce présent royal s’avérant une charge insoutenable, passées les années où l’on revint aux concessions privées, en 1776, Louis XVI mit temporairement l’Opéra sous la coupe des Menus-Plaisirs sans le sauver de ses tracas financiers, ni même le consoler des pleurs que suscitèrent, cette année-là, la nomination de Noverre au poste de maître de ballet du « premier théâtre de l’univers ». Non par ancienneté, comme le voulait l’usage, mais par la volonté d’une élève qui était sa fierté : Marie-Antoinette, ce qui fut ressenti comme une humiliation pour ses adjoints académiciens, Jean Bercher, dit Dauberval, et Maximilien Gardel.

L’Opéra n’admettra pas les innovations noverriennes qui l’arrachaient à sa routine. Cédant aux intrigues, le créateur français du ballet, tel que nous l’entendons encore, pliera bagages en 1781. Autrement dit, après la disparition de l’Académie royale de danse que présidait alors Michel Jean Bandieri de Laval, maître à danser des Enfants de France. On ignore la date et le motif de cette disparition. Mais souhaitant rétablir ce titre « honorable à l’Art de la danse », Jean-Étienne Despréaux, danseur, maître de ballet, auteur et chansonnier qui jusqu’à la fin de ses jours signa : « membre de l’Académie royale de danse depuis l’an 1778 » précise en 1819 : « Aucune ordonnance ne l’a changé, pourquoi l’abandonner ? ».

En 1793, dans la tourmente révolutionnaire, les autres Académies royales siégeant encore au Louvre subirent le même sort avant d’être rétablies en 1795 dans la première organisation de l’Institut de France alors divisé en trois classes dont celle de littérature et des beaux-arts. En 1816, dans une troisième organisation de l’Institut, qui sous Louis XVIII vit revenir le nom d’Académie, apparut l’Académie des beaux-arts. Scindée en cinq sections : Peinture, Sculpture, Architecture, Gravure, Composition musicale, elle ne comprenait pas la Danse. Selon Despréaux, Bandieri de Laval, chancelier mort en 1817, s’en inquiéta : « Laval le père, président de cette Académie de danse, a fait quelques démarches auprès du roi pour rétablir cette Académie et faire nommer des académiciens aux places vacantes : car il ne reste plus que moi, Despréaux et [Pierre] Gardel sur les douze qui exista au commencement de la Révolution ». (10)

Sous la seconde Restauration, à l’initiative de quelques anciens, on essaya à nouveau d’obtenir son rétablissement. À cet effet, le 6 juillet 1819, chez Despréaux, se réunirent Pierre Gardel, Auguste Vestris, Louis Milon, Charles Beaupré, Jean-François Coulon et A.J.J. Deshayes. « On s’est rassemblé, note Despréaux, pour s’entendre sur les moyens de refaire rétablir l’Académie. Chacun a dit sa manière de penser ». Une seconde séance eut lieu le 8 juillet. « Les mêmes personnages se sont réunis, on a lu le projet, on a demandé quelques changements ». Le 10, Despréaux, note encore : « Deshayes est venu me demander de signer la pétition. J’ai fort hésité pour différentes raisons que je tais. Enfin, comme doyen... j’ai signé. Je ne crois pas à la réussite ».

En effet, Louis XVIII ne leur permit pas de reformer une Académie dont le rôle, à savoir l’encadrement de la formation de chaque individu à un art particulièrement utile pour donner la grâce aux mouvements et aux actions du corps et son application professionnelle au théâtre, s’était confondu au fil du temps avec l’Opéra. Leur « pétition » resta probablement sans réponse, mais s’achevant par : « il est encore temps de prévenir la dégradation de cet art », elle pressentait la décadence du ballet français, due à la négligence des hommes et des gouvernements. « Il y avait aussi contre cette profession, trop fantaisiste, des préjugés mondains et bourgeois. Il y avait surtout le vieux jansénisme ou la tournure d’esprit janséniste, qui a gâché tant de choses en France » (11), ajoutera Maurice Brillant, critique d’art et historien de l’Église en 1929. L’année même où Pie XI nomma patron de tous les curés de l’Univers, le saint Curé d’Ars, qui certifiait : « ceux qui se livrent à la danse sont des victimes engraissées pour l’Enfer ».

Plus proche de nous, Serge Lifar signait alors à l’Opéra Les Créatures de Prométhée. Peut-être exclu des joies du ciel pour n’avoir travaillé qu’à se perdre, Premier danseur et maître de ballet, il multipliera sans fins les initiatives pour promouvoir l’art chorégraphique, à l’exemple du désir de faire revivre l’Académie royale de danse de 1661 : « Voilà dix ans que j’ai entrepris, dans la presse, une campagne en faveur d’une Académie de danse... » écrit-il en 1944 à Louis Hautecœur, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts en 1955. Cette année-là, Lifar précise son but en faisant, comme Louis XIV, le choix de treize membres, mais son projet resta lettre morte. Il fonda néanmoins l’Institut de la danse, puis l’Université de la danse dont le bulletin publia son discours de réception à l’Académie des beaux-arts en 1970 : « Aujourd’hui, en m’accueillant parmi vous, [...] vous avez gravé une page nouvelle dans l’histoire culturelle de la France en accordant ses lettres de noblesse à l’art chorégraphique – ou plutôt en les restituant ! ».

Au vrai, le 24 juin 1970, Lifar avait été élu correspondant de l’Académie (section de Sculpture) et ce n’est que le 25 avril 2018 que la danse, « fille de l’harmonie, et de tout temps entrée pour quelque chose dans l’éducation des hommes » (12), fit son entrée sous la Coupole. ■

1. Serge Lifar, Bulletin n°11 de l’Université de la Danse, 1970.

2. Les Beaux-arts réduits à un même principe, 1746, p. 6.

3. Au fil des jours, Georges Clemenceau, 1900, p. 313.

4. Établissement de l’Académie royale de danse en la ville de Paris, 1663, p. 3.

5. Bibliothèque de l’École des chartes, 1843, Volume 5, p. 280.

6. Lettres sur la danse et sur les ballets, 1803-1804, lettre XV, T. IV, p. 83.

7. Établissement de l’Académie royale de danse en la ville de Paris, 1663, p. 3.

8. Histoire de l’École de Danse, Sylvie Jacq-Mioche.

9. Correspondance littéraire Grimm & Diderot, lettre au marquis d’Amezaga, 1776, p. 177.

10. Le Monde artiste, 19 août 1906.

11. Ouest-Éclair, 29 mai 1929.

12. Le Maître à danser, Pierre Rameau, 1725.