Entretien avec Gabrielle Piquet, autrice, Prix de l’audace du festival d’Angoulême 2021 pour La Mécanique du Sage (Éd. Atrabile)

Propos recueillis par Nadine Eghels

Nadine Eghels : Comment la bande dessinée est-elle entrée dans votre vie ? À partir de là, quel est votre parcours ?

Gabrielle Piquet : J’ai découvert la bande dessinée en lisant Peyo, Franquin, d’abord, puis les albums de Claire Bretécher. Enfant, je dessinais beaucoup, je me souviens aussi avoir passé beaucoup de temps à recopier des illustrations que l’on pouvait trouver dans divers journaux. Dessiner, c’était un peu mon jardin secret. J’ai mis des années à accepter l’idée d’en faire mon métier. Exposer mon travail au regard des autres me faisait sans doute un peu peur : je craignais que cela ne freine mon élan, que la critique – inévitable – et la routine – inévitable elle aussi et propre à tout métier – n’abîment ce qui était pour moi de l’ordre de l’intime. C’est pour ces raisons, je pense, que je me suis d’abord lancée dans des études de droit et de sciences politiques. C’était une sorte de long... évitement ! En parallèle, je dessinais toujours, et peu après je me suis inscrite à l’École Supérieure de l’Image d’Angoulême en section communication et bande dessinée où j’ai obtenu mon DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) en 2006. En sortant de l’École, j’ai envoyé un dossier de dessins et d’histoires courtes à divers éditeurs. Sébastien Gnaedig, éditeur chez Futuropolis, a été encourageant. Je lui ai proposé un projet d’adaptation de nouvelles de Tonino Benacquista sur lequel je travaillais à ce moment-là, il l’a accepté, et en 2007 paraissait mon premier livre, Trois fois un.

N.E. : Pourquoi avoir choisi ce moyen d’expression ?

G.P. : Je dessinais, j’écrivais... Choisir la bande dessinée avait quelque chose de « logique ». Pourtant, ça peut sembler paradoxal, cela ne me semblait pas évident. J’aimais la liberté du dessin de presse, les pleines pages de Sempé, le trait incisif et si juste de Reiser, et j’aimais aussi que leurs dessins ne soient pas contenus, « emprisonnés » dans des cases. Il y avait quelque chose de « trop », pour moi, dans la bande dessinée telle que je la découvrais : le dessin, la couleur, le narrateur, les phylactères... Je ne m’y retrouvais pas, j’y étouffais. J’essayais, mais me lassais vite, je ne parvenais pas à raconter une histoire de cette manière, mon trait devenait rigide...

La découverte des Mémoires de Monsieur Coupandouille, roman animé (1931) de Marcel Arnac, un précurseur de la bande dessinée sous la forme du roman graphique, a été un puissant moteur. D’un seul coup, tout me semblait ouvert. J’ai découvert ensuite Will Eisner, Frans Masereel... Je pouvais m’autoriser à inventer une forme, à raconter des choses en faisant « sauter » les cases, à ma façon. Il m’a fallu du temps, aussi, pour oser raconter mes propres histoires. Il était plus confortable, d’abord, de verser dans l’adaptation de textes.

Aujourd’hui, je n’imagine plus ne pas écrire mes propres textes, tant le plaisir que j’y trouve est grand. Je pourrais travailler avec un scénariste, mais il faudrait qu’il s’agisse d’une vraie rencontre, d’une sorte d’évidence – ce qui est rare. Si je décidais de ne pas écrire, je pencherais plutôt pour l’adaptation libre d’un texte.

N.E. : Quels sont les sujets ou thématiques que vous abordez à travers la bande dessinée, et pourquoi la bande dessinée vous semble-t-elle pertinente pour les aborder ?

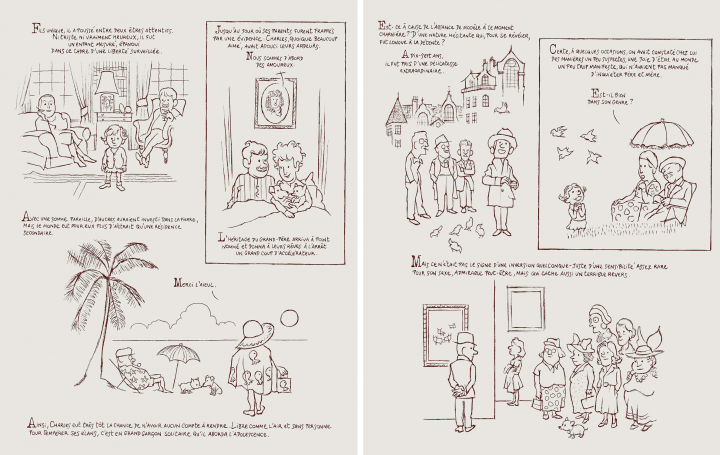

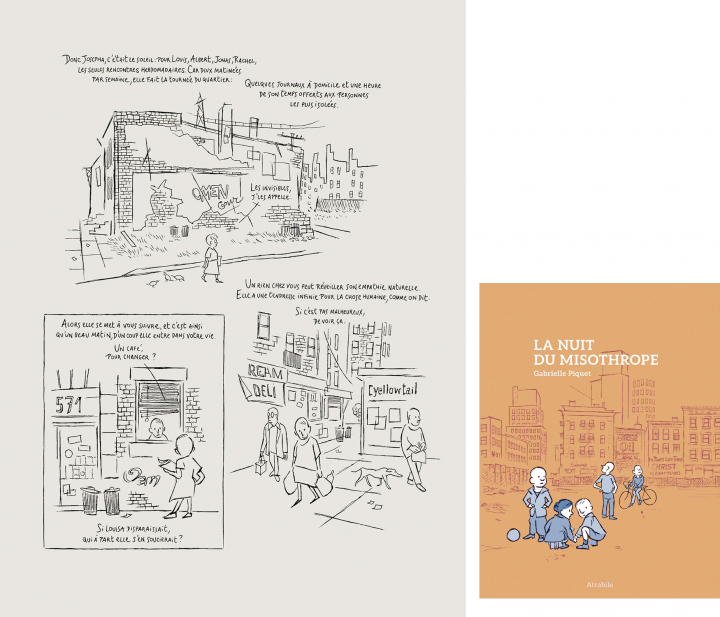

G.P. : Pour l’instant, le medium me convient car il comble, associe, mes envies d’écrire et de dessiner. Pour ce qui concerne les thématiques que j’aborde, je me rends compte – après coup (je veux dire, après avoir écrit un scénario) – qu’il s’agit toujours de sujets tournant autour de grandes questions existentielles ! Mon dernier livre, La Mécanique du Sage (Éd. Atrabile), interroge les notions de bonheur et de sagesse, le précédent se penchait sur la solitude dans les grandes villes (La Nuit du Misothrope, Éd. Atrabile) et Les idées fixes (Éd. Futuropolis), par exemple, était une sorte de poème dessiné ayant pour thème la folie.

Même si j’aime beaucoup écrire, je ne me verrais pas écrire un roman. J’ai besoin de dessiner. De la même manière, abandonner la bande dessinée pour me consacrer exclusivement à l’illustration ne me conviendrait pas, je crois. Ce n’est pas que la bande dessinée me semble plus pertinente qu’un autre medium pour aborder les sujets qui m’intéressent, c’est simplement là que je me sens à l’aise.

N.E. : Ou puisez-vous vos sources d’inspiration et notamment en ce qui concerne la dimension graphique de votre travail ?

G.P. : Je suis marquée par les grands dessinateurs à la « patte » immédiatement reconnaissable. Par ceux dont le trait, nu, précis, si juste, a la grâce de l’évidence. Je pense à Sempé, Reiser, Cabu, Saul Steinberg, Jules Feiffer, William Steig, Georges Grosz... Dans certains de mes livres, il y a des dessins qui sont directement inspirés de ceux de dessinateurs célèbres, des sortes de clins d’œil. Ainsi, Karl Arnold, caricaturiste allemand, a été une grande source d’inspiration pour La Mécanique du Sage.

De manière générale, je suis très sensible à toute forme d’épure, à l’économie de moyens. Par exemple, j’admire beaucoup les fameux dessins abrégés de Keisai et l’estampe japonaise en général. Il y a aussi tous ces artistes dont le travail m’ « accompagne » car j’ai pour eux une immense admiration, sans qu’ils aient un impact direct sur ce que je fais : Paul Klee, David Hockney, Pierre Soulages...

N.E. : Quelle importance attachez-vous au dessin ? Est-il prédominant par rapport au texte, ou est-ce l’inverse, comment les deux se conjuguent-ils ?

G.P. : J’attache une grande importance au dessin. Depuis des années, je travaille mon trait, j’essaie de le rendre aussi juste que possible. Je veux dire par là que je tente d’éviter qu’il soit inutilement bavard. Je ne veux pas être dans le « joli » mais suis attachée à l’idée d’une certaine élégance, discrète. Je suis très perfectionniste, ce qui me rend plutôt lente à la tâche quand il s’agit du dessin dans le cadre de la réalisation d’une bande dessinée. C’est tout l’inverse dans le dessin libre que je pratique un peu partout, dans les cafés, par exemple... Là, je suis dans quelque chose de beaucoup plus fluide, spontané – le résultat est évidemment plus bancal mais il me plairait aujourd’hui de raconter une histoire avec un dessin moins contrôlé. C’est une question d’autorisation que l’on se donne à soi-même, en fait ! Accepter d’exposer une ligne qui erre un peu, brute, sans retouches, n’est pas si simple !

Le texte, tout comme le travail du trait, est toujours le fruit d’une longue recherche. Mais je dirais qu’il est pour moi moins laborieux d’écrire. J’y prends plus de plaisir ou disons plutôt que pour l’instant, je m’y sens plus libre. Même si je reprends beaucoup mes fins de phrases car j’ai une tendance naturelle à la rime ! Étrange phénomène que je ne m’explique pas, tout me vient ainsi et il n’est pas si simple d’aller à contre-courant !

N.E. : Qu’est ce qui « vient » en premier lieu, le dessin (les images) ou le texte (l’histoire) ?

G.P. : Cela dépend. Les deux se répondent, ce sont, d’une certaine manière, deux « voix » que j’essaie de faire s’accorder du mieux possible. J’essaie de faire en sorte que le dessin ne se borne pas à une simple illustration de propos.

Selon les projets, l’élan premier diffère. Pour La Nuit du Misothrope, par exemple, j’avais envie d’un décor proche de celui du quartier de Harlem, d’en faire le cadre d’une histoire. Parler de solitude, de celle des habitants de ce quartier est venu ensuite. Pour mon dernier livre, à l’inverse, le déclencheur fut d’entendre parler de l’existence des ermites ornementaux. À partir de ce fait historique, j’ai construit un scénario, le « souci » du dessin, de la mise en images, est venu ensuite.

Ce qui est commun à chaque projet, en revanche, une fois l’histoire et le dessin « trouvés », c’est la façon de construire le livre. Je réalise un chemin de fer pour connaître la pagination du projet, et pour chaque planche, je jette sur le papier quelques phrases – l’essence de ce que j’ai envie de dire – accompagnées de quelques croquis très succincts. Ensuite, je dessine, chez moi, et j’écris – toujours dehors, et de préférence dans les cafés.

N.E. : Vous avez obtenu récemment le Prix de l’Audace. Que signifie pour vous l’audace, en bande dessinée ?

G.P. : C’est une question difficile ! Être audacieux veut dire ne pas avoir peur. Un auteur, un artiste qui fait preuve d’audace, même si je ne l’aurais pas formulé comme cela, sort de sa zone de confort, essaie de nouvelles choses. En tant qu’auteur, on peut sentir qu’on emprunte ce chemin-là, je veux dire, qu’on essaie, par exemple, de ne pas se répéter, mais ce sont les autres, ensuite, qui peuvent dire d’un ouvrage qu’il est audacieux. Pour moi, un livre audacieux peut l’être pour des raisons très différentes, sur la forme ou sur le fond : une liberté de ton, une narration particulière, un thème rarement abordé ou abordé d’une manière originale, particulière... c’est tellement vaste ! En bande dessinée, il y a, je trouve, chez l’auteur norvégien Bendik Kaltenborn, une véritable audace tant sur le plan formel que dans le propos, que l’on trouve aussi chez David Prudhomme, et leurs univers sont on ne peut plus différents.

N.E. : Comment percevez-vous l’évolution de votre travail ?

G.P. : Depuis mon premier livre, en 2007, je vois mon trait évoluer, être plus sûr. Il m’a fallu beaucoup travailler pour arriver à ça. Je ne fais pas partie des dessinateurs qui disposent d’une aisance, d’une habileté naturelle – mais c’est peut-être finalement une chance. Je suis sans cesse confrontée à des murs qu’il me plaît de contourner. Tomber sur une limite, chercher une solution graphique, c’est intéressant. J’ai envie de continuer sur ce chemin-là. Ne pas m’arrêter à un dessin que je penserais avoir enfin « trouvé », continuer de chercher.

Aujourd’hui, j’essaie d’intégrer la couleur à mon travail, et ce n’est pas une mince affaire ! Je l’aborde comme un territoire inconnu, avec excitation et une certaine appréhension, mais je sens qu’il est temps pour moi de m’y « coller » ! Et s'agissant du dessin, comme je le disais plus haut, j’essaie de le laisser vivre, d’être moins dans le contrôle. En ce moment, j’ai un peu l’impression de reprendre les choses à zéro, de tout devoir réapprendre.

Sur le fond, j’ai envie d’aller vers plus de légèreté. La plupart de mes livres ont quelque chose de grave, mais je crois avoir un peu changé de ton avec le dernier, La Mécanique du Sage. Il ne s’agit pas tant du choix des thématiques abordées que de la façon de les traiter. ■