Par Jacques André

Dix-neuvième siècle : révolution industrielle, force motrice de la vapeur, machines, machines à imprimer, machines à plier le papier, machines à couper le papier, machines à piston pour fondre les caractères, machines piano-mécaniques pour composer, machines à pantographes pour graver les caractères, machines... Le livre au XIXe siècle subit de plein fouet la mécanisation.

Dans son Manuel du libraire de 1861, Jean-Charles Brunet écrivait à propos du Racine publié par Pierre Didot en 1801 : « Sans contredit, cette édition est un des livres les plus magnifiques que la typographie d’aucun pays eut encore produits », entérinant ainsi la médaille d’or décernée à cet ouvrage par le jury de l’Exposition nationale en 1806. Mais ce serait une erreur de croire que la mécanisation du XIXe siècle mena à la déchéance de la typographie. Au contraire ! On connaît nombre d’éditions de qualité qui ne furent possibles que grâce à des machines ; typiquement, pour ne citer qu’une œuvre célèbre, n’oublions pas que les fabuleuses planches de la Description de l’Égypte ont été gravées avec la machine de Conté (dont le nom reste trop attaché aux mines de crayon). Justement, le livre s’émancipe au XIXe siècle par la richesse de l’illustration. Celle-ci doit son évolution aux techniques de gravure sur bois debout, de stéréotypie, de lithographie et chromolithographie, etc. Ce sera le livre romantique, les grandes éditions illustrées par des Gustave Doré, des Midolle, etc.

Mais le livre c’est aussi un texte, composé avec des lettres fondues. Les bibliophiles eux-mêmes l’oublient souvent quand ils ne décrivent que les pages de titre et les colophons. Il faut dire que les typographes sont fiers de se comparer aux organistes pour qui la musique ne peut être belle que si elle ne se fait pas remarquer. Le principal canon de la composition typographique tient en deux mots : « gris typographique ». Une page imprimée doit être grise : pas de beauté typo s’il y a des accidents, des écarts, s’il y a déséquilibre entre blancs et noirs au niveau de la lettre (œuvre du graveur qui doit répartir les pleins et les déliés), de la ligne (travail du compositeur qui doit espacer correctement les mots) ou des pavés (que le maquettiste doit répartir dans la page). La typographie c’est aussi l’art de gérer les blancs.

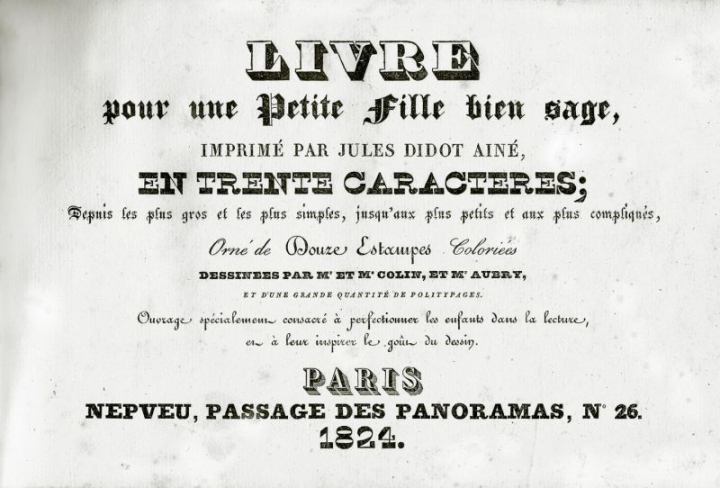

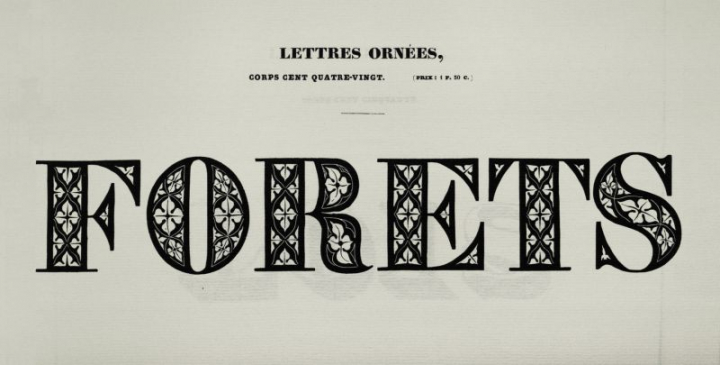

Vers 1800, seuls quelques regards experts, d’initiés même, savent apprécier la beauté de cette typographie qui se cache. Et voilà qu’au XIXe siècle, grâce à la révolution industrielle, la typographie se montre. En effet, les types, petits bouts de métal gros comme une allumette, qui dépassaient très rarement le centimètre vont atteindre des tailles considérables : plusieurs centimètres, voire décimètres, de haut. Grâce à de nouveaux moules en sable, grâce à des machines capables de frapper des poinçons de plus en plus gros dans du cuivre de plus en plus dur, voire grâce à des pantographes capables de découper des caractères en bois puis des matrices en métal, grâce aussi, et surtout, à la stéréotypie. Cette technique permet de mouler une page déjà composée mais aussi un bois gravé et donc de l’imprimer sans usure ; appliquée, sous le nom de polytypie, à des bois représentant des lettres, on a ainsi pu construire des fontes décorées et de grande taille. En fait, on découvre au XIXe siècle que la typographie est un art et que l’on peut graver des caractères selon d’autres canons esthétiques que ceux traditionnels. On peut jouer sur la forme, sur la taille des lettres, mais aussi les décorer, voire les colorier. Vive la liberté créative. Quitte, et on ne s’en est pas privé, à tout exagérer. Foisonnement de formes, multitudes de déformations des contours, richesse et aberrations des effets.

Les caractères « pour être lus » des livres se déclinent désormais aussi en caractères « pour être vus » des affiches. Celles-ci ont été inventées pour les besoins du commerce induit par le développement industriel et se distinguent des « placards » antérieurs par une dominante graphique. Nées en Angleterre (notamment avec les caractères de Cottrell et Stephenson puis les affiches de loterie des imprimeurs Gye et Balne), ces nouvelles lettres pénètrent rapidement en France, malgré le blocus continental et autres soucis culturels et politiques !

En ce début du XIXe, tant en France qu’en Angleterre, les caractères typographiques les plus employés sont issus des dessins des Didot ou de Bodoni (les Anglais les appelaient modern types), ou de leurs imitateurs, avec des filets droits marqués et des pleins et déliés contrastés, souvent d’allure un peu froide voire rigide. Par réaction, il est donc normal que les premiers caractères d’affiches soient accrocheurs, avec des formes rondes, fantaisistes ; ils servent d’illustration. De plus ils sont souvent gras, très gras, obèses même. De quoi faire hurler les défenseurs d’une typographie traditionnelle : « Les premiers types [anglais]... ont offensé le goût. On a cherché à améliorer ce genre de gravures, dont les formes sont lourdes, bizarres et grotesques ; ... que de bons imprimeurs substituent [ces caractères] entièrement à leurs premiers caractères d’affiches gravés avec soin, je m’y perds ! » écrit Gillé en 1823 tandis que la même année le directeur de l’Imprimerie royale, Jacques-Alexandre Anisson-Dupéron, se voit reprocher par le garde des sceaux dont il relevait « d’avoir emprunté à l’Angleterre les modèles d’après lesquels il fit graver, vers 1818, par un nommé Jacquemin, plusieurs corps de caractères dont nous ne vanterons ici ni l’élégance des formes, ni la justesse des proportions » dit Duprat.

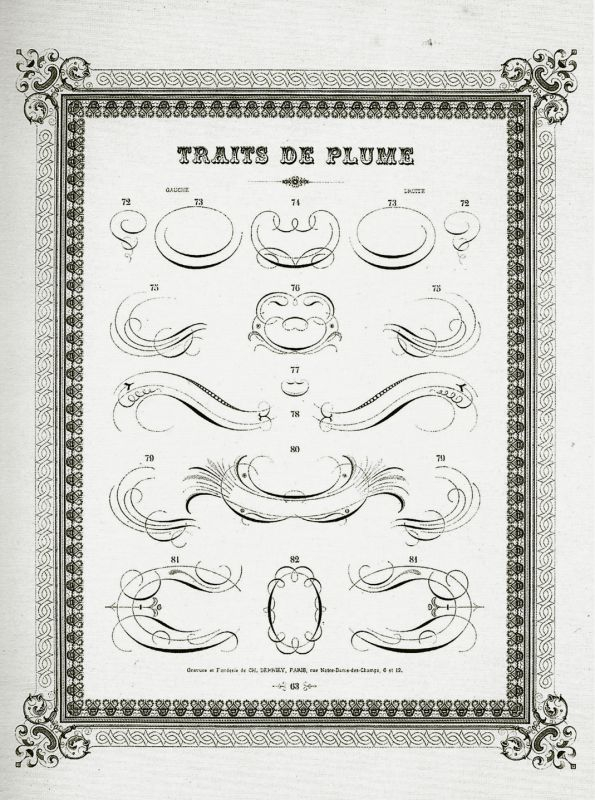

Cependant, à la demande des imprimeurs et du public, le marché de la nouvelle typographie se développe. C’est ainsi que Balzac imprime le catalogue de la fonderie Gillé qu’il venait d’acheter (elle deviendra la fonderie Deberny & Peignot et perdurera jusqu’en 1975) et y propose des majuscules si grandes que deux ou trois remplissent à elles seules une page entière. On « voit » alors ces caractères, ce qui n’était pas le cas avec les plus petits corps utilisés dans les catalogues antérieurs où, comme dans les livres, une phrase entière pouvait tenir sur une ligne ; seul un œil exercé pouvait les distinguer (rappelons qu’il n’y avait alors, à part la loupe, aucun procédé photographique ni informatique d’agrandissement). Ces spécimens de caractères changent alors complètement d’allure. Simples feuilles volantes d’épreuves, parfois petits livrets, ils deviennent de gros livres (celui de Balzac contient 86 planches recto) ; la mise en page n’est plus la simple répétition d’un petit texte mais la mise en valeur de toute l’offre typographique : lettres, signes spéciaux, vignettes décorées, fleurons, filets et accolades, etc. Ce sont de vraies œuvres d’art ; qui ont été inventoriées au XXe siècle d’abord de façon un peu savante (Morison en Angleterre, Audin en France, etc.) et aujourd’hui sous forme de véritable hommage à leur esthétique (grâce aux Jammes en France et à Cees de Jong et Jan Tholenaar en Allemagne). Comment ne pas être sensible à l’élégance des nombreux Livrets typographiques de la fonderie Deberny, mais aussi à celle des catalogues des fonderies Turlot, Laboulaye, Mayeur ou Derriey (les auteurs manquent de superlatifs pour décrire le Spécimen-Album de ce dernier !). Sans oublier ceux de l’Imprimerie nationale où l’attrait de l’exotisme s’ajoute à la beauté étrange de ses caractères orientaux.

Toutefois, dès 1850, la réaction, la contre-révolution arrive. Retour aux caractères traditionnels de Caslon chez les Anglais, de la famille Elzévir chez les Français, elzévirs qui vont dominer la chose imprimée jusqu’aux années 1950. Pour rompre cette nouvelle monotonie, dès la fin du XIXe siècle, des fonderies, telles que celle des Peignot en France, ou de nouvelles sociétés anglo-saxonnes comme la Monotype (une machine à fondre des caractères et à composer des lignes), reprennent d’anciens caractères ; démarre ainsi une longue série de revivals, de Jenson et Garamont à Didot en passant par Baskerville et Fournier. Ce qui compte alors, ce n’est plus la tradition mais la beauté de caractères qui fonctionnent.

Et ça, c’est un concept dont on a pris conscience au XIXe siècle. ■

En (sa)voir plus :

Jacques André et Christian Laucou, Histoire de l’écriture typographique – le XIXe siècle, Éd. Perrousseaux, 2013.

Isabelle Jammes et André Jammes, Collection de spécimens de caractères, 1517-2004, Librairie Paul Jammes et Éditions des Cendres, 2006.

Cees W. de Jong et Jan Tholenaar, Type, a Visual History of Typefaces and Graphic Styles, 1628-1900, Taschen, 2009.