Par François-Bernard Michel, de la section des membres libres de l'Académie des beaux-arts

[article issu de la Lettre de l'Académie n°102, L'artiste foudroyé]

La vie foudroyée de Camille Claudel (1864-1943) a été largement racontée, commentée, illustrée, filmée. Elle n’a cessé d’accumuler sur elle les lourds nuages de fulminations mortelles. Ce sont les médecins de Camille que je place au premier rang du banc des accusés. Impardonnables sont ces médecins qui ont ignoré le grand mouvement de la neuropsychologie opéré en ce temps-là à l’hôpital de la Salpêtrière avec les Docteurs Dejerine, Sollier, Merklen que Marcel Proust avait lui-même consulté. Comment Camille en avait-elle entendu parler ? Elle réclame précisément dans une lettre au Dr Duclos d’être transférée dans cet hôpital. La claustration hermétique qu’ils décident correspond en réalité à un assassinat artistique, affectif, social et intellectuel d’une jeune femme de 48 ans. La famille de Camille a joué un rôle aussi néfaste qu’essentiel dans son foudroiement. Sa mère Louise Cécile Athanaïse Cerveaux, veuve Claudel, la fait placer dans l’Asile de Ville-Evrard pour aliénation mentale. Toute sa vie, Camille sera poursuivie par sa détestation, avec des recommandations aux médecins de lui interdire entrées et sorties de visiteurs comme de correspondances. Son frère Paul s’est joint à l’entreprise de démolition de sa sœur. Sitôt après le décès de leur père en 1913, il demandera au Dr. Michaux de signer le certificat d’internement définitif en 1915 à l’asile de Montdevergues à Montfavet (Vaucluse) où Camille décèdera vingt-huit ans plus tard. Paul ira voir onze fois sa sœur qui lui demandait en vain de l’en faire sortir, sans donner suite. La presse démontre que certains se sont légitimement émus du sort de Camille.

L’avenir de L’Aisne (19/09/1913) déplore que « cette étonnante artiste » ait été meurtrie avec une incessante férocité... chose monstrueuse et à peine croyable, en plein travail, en pleine possession de son beau talent et de toutes ses facultés intellectuelles. »

Dans le Grand National, Paul Vibert écrit : « ... c’est donc à lui (Paul Claudel) de faire cesser une odieuse séquestration qui n’a déjà que trop duré » (décembre1913).

N’a-t-on pas tout dit et écrit sur les relations entre Camille Claudel et Rodin ? Lui, artiste colossal mais brutal dans ses relations humaines. Relations qu’il est possible de résumer en un duo affectif-amoureux, amante passionnée, enceinte de lui (avec toutes les contraintes imaginables que représente un avortement dans ces années 1900), compagnonnage artistique, commencé par un apprentissage puis une collaboration, ensuite par une compétition affrontée.

Rupture enfin en 1892, chargée de réactions violentes lorsque Camille lui demande de l’épouser et qu’il refuse, prétextant son prochain mariage avec Rose Beuret, ancien modèle depuis 1864 (année de naissance de Camille) devenue sa maîtresse.

En douze ans, de 1886 à 1898, quatorze lettres sont échangées, cinq de Rodin et neuf de Camille. Les intitulés des lettres à Camille sont éloquents. Ils commencent par « Ma féroce amie » (octobre 1886), « Je n’en puis plus, je ne puis plus passer un jour sans te voir ». Se poursuivent avec l’assurance qu’il ne prendra pas d’autres élèves qu’elle et qu’il la protégera par tous les moyens disponibles. Une lettre de 1895 qualifie Camille de « Ma souveraine amie », suivie dans le même texte de « Ma divine amie ». Au mois de juin de la même année, il s’adresse à une « Chère mademoiselle ». Pour sa dernière lettre (2 décembre 1897), elle n’est plus que « Mon amie » (« Je ne sais si cette pauvre lettre vous plaira... votre avenir est si beau... douceur et patience »). La plupart des lettres de Camille à Auguste Rodin sont intitulées « Monsieur », quelquefois « Monsieur Rodin ».

Camille a pris, c’est indéniable, une part active à son foudroiement.

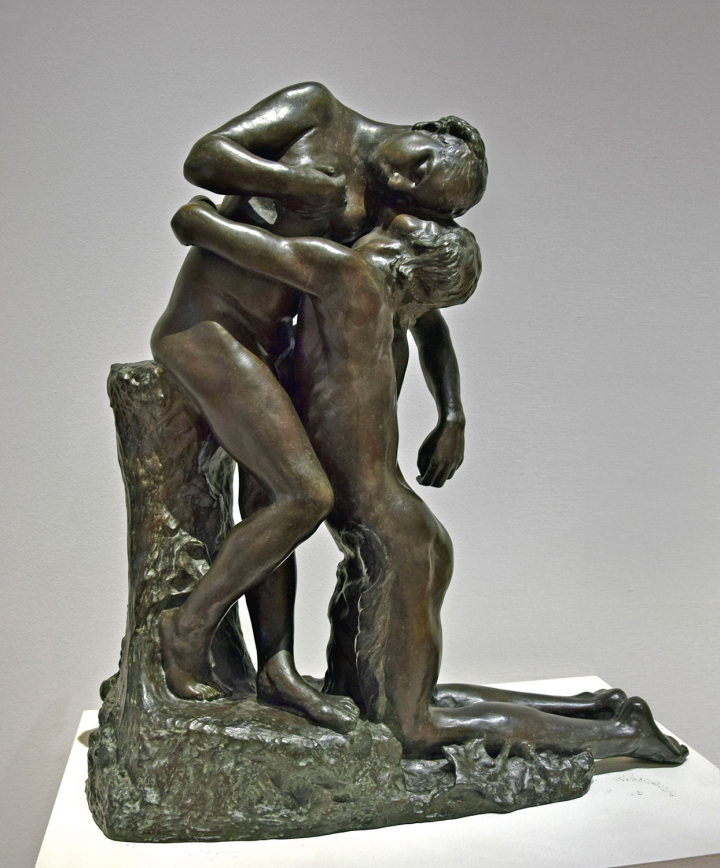

Dès l’âge de 12 ans, elle avait privilégié ses dispositions pour la sculpture. Alfred Boucher, sculpteur renommé qui l’a repérée, conseille à son père de l’installer à Paris où, dès 1881, elle suit les cours de l’Académie Colarossi et loue son propre atelier. Son génie sculptural est d’exprimer la matière des corps dans leur réalité, et simultanément de les doter d’une intimité émotionnelle, bien difficile à figurer par le bronze. Or, elle réussit la juste posture des deux corps qui s’enlacent respectueusement tandis que leurs visages, qui s’effleurent joue contre joue, manifestent l’infinie tendresse de chacun.

L’affaire de L’Age Mûr (1899) constitue le point culminant de l’affirmation du talent de Camille, conjugué au motif de sa déception, de sa colère et de ses aigreurs irréversibles. Elle avait réalisé un groupe de personnages en plâtre associant un vieillard qui tombe et une jeune femme qui tente de le retenir. Allusion à Rodin assez évidente. En octobre 1898, Camille écrit au ministère des Beaux-Arts que l’exécution en bronze devient possible, et le rapport du ministère est favorable à son souhait. Or, le 24 juin 1899, coup de théâtre, la commande est supprimée. Colère légitime de Camille qui détruit ses plâtres et soupçonne Rodin (qui a eu l’audace de lui écrire : « laissez votre caractère de femme qui a dispersé des bonnes volontés »). Camille ne renoncera jamais à protester. Comment qualifier de paranoïaque le comportement d’une telle artiste trahie ? Une personnalité moins affective et plus équilibrée eût-elle réagi moins violemment ?

Ici se pose la question essentielle : Camille souffrait-elle dès sa jeunesse d’une maladie mentale héréditaire nettement caractérisée ? Ma réponse est non.

Considérons trois portraits d’elle consécutifs à vingt, vingt-deux, et vingt-six ans. Le premier (César, 1884) montre une jolie brune à la chevelure châtain que rien ne tourmente. Le second (Étienne Carjat, 1886), Camille en bourgeoise chapeautée, et tout aussi plaisante. Le troisième (César, 1889) est plus austère, elle y est toute vêtue de noir, hormis une broche claire qui ferme la veste. Les trois visages ne sourient jamais, montrent une bouche fermée sur des lèvres pincées, mais ont en commun un regard ! Et quel regard ! Fier sinon arrogant et hautain, qui semble dire ce qu’elle est : une jeune femme talentueuse, qui veut n’être considérée que pour ce qu’elle est, une artiste libre et indépendante.

Dès lors, il est très réducteur de limiter ses protestations aux qualificatifs de « paranoïaques ».

Ce qui demeure étonnant, c’est la teneur de ses dernières lettres à sa famille, depuis Montdevergues, qui témoignent d’un certain revirement des sentiments. Ainsi qualifie-t-elle son frère de « Mon cher Paul », sa mère de « Ma chère Maman », à laquelle elle commande un colis de divers aliments dont « un tout petit bocal de cerises à l’eau de vie s’il ne coûte pas trop cher ».

Dès lors, sa mort lente en prison asilaire est irréversible.

De nombreux textes ont souligné la vie difficile des femmes en général et de l’artiste Camille Claudel en particulier, durant sa claustration asilaire définitive. Surtout dans les années de guerre où le plus grand nombre de décès par dénutrition a été enregistré dans les asiles psychiatriques.

Sur la fiche d’entrée, face à la mention imprimée « Placement », une main a écrit « volontaire ». À l’asile, les difficultés sont multiples et durables pour Camille. Outre les problèmes de nutrition, la cohabitation avec des malades mentaux qui « s’agitent et hurlent à longueur de journée », est vraiment difficile. Le froid mord tout l’hiver. Le logement est rudimentaire. Les malades agités dorment sur des « bressoles », sorte de matelas fixés au sol, reposant sur de la paille.

Ici, je puis apporter un témoignage personnel. Durant mes années d’internat, j’ai reçu en consultation un homme de grande taille, épaules carrées, cheveux blancs, qui me dit avoir travaillé toute sa vie à l’asile de Montdevergues.

À ce mot, je tends l’oreille. Qu’y faisiez-vous ?

– Tous les matins je changeais à la fourche la paille sur laquelle dormaient certains malades.

Évidemment, Camille dormait dans un lit et une chambre, mais ce témoignage est significatif des conditions de vie de certaines. Cette condition l’amène au désespoir, bien illustré par cette photo de W. Elborne (1929), où elle apparaît assise sur une chaise, la mine résignée, mains jointes, vêtue d’une mauvaise redingote, petit chapeau rond sur la tête.

« Dis-toi bien, Paul, que ta sœur est en prison... avec des folles qui hurlent toute la journée... incapables d’articuler trois mots sensés... et Rodin derrière eux avec sa roulure ». Il faut mentionner ici le comportement très adapté des trois médecins de Camille à Montdevergues, Les docteurs Charpenel, Clément et Brunet, qui notifièrent à sa mère et à son frère que son état était compatible avec la sortie de l’asile et un rapprochement familial. Propositions rejetées par Madame Claudel.

Notons deux indications attristantes qui concluent d’un mauvais point final la triste existence de Camille.

Par suite de difficultés financières maternelles, elle qui était admise en première classe depuis le 1 er février 1927, est rétrogradée en troisième classe jusqu’à son décès le 19 octobre 1943. Camille est âgée de 78 ans.

Après ce décès, et à défaut d’instructions écrites, Camille est enterrée dans le carré commun des asilaires décédés. Le transfert dans le caveau familial demandé plus tard par « Monsieur l’Ambassadeur » s’avérant impossible – ses restes reposent dans l’ossuaire, n’ayant pas été réclamés par la famille absente lors de l’inhumation –, le souvenir de Camille Claudel sera marqué par un cénotaphe au cimetière de Montfavet, érigé par sa petite nièce Reine Marie Paris. ν

Références bibliographiques :

Correspondance, 3e édition revue et augmentée par Anne Rivière et Bruno Gaudichon (collection Art et Artistes, Gallimard), 2014.

Camille Claudel à Montdevergues, Michel Deveaux, éditions L’Harmattan, 2012.

Camille Claudel, Colette Fellous, éditions Fayard, 2014.

Le professeur Marcel Proust, François-Bernard Michel, Gallimard, 2016.