Par Yves Agid, membre de la section Biologie humaine et sciences médicales de l'Académie des sciences

[article issu de la Lettre de l'Académie n°102, L'artiste foudroyé]

Jusqu’à preuve du contraire, seuls les êtres humains sont capables d’avoir une activité artistique. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle « artiste ». Les artistes sont les seuls à disposer d’une faculté qui est spécifique de l’espèce humaine, la créativité. Créer, c’est apporter du nouveau. Mais faire du nouveau, ce n’est pas seulement faire différemment, il faut aussi que la nouveauté soit originale, singulière, apportant une solution à laquelle on n’aurait pas pensé auparavant. Il faut de plus qu’elle ait une valeur, que celle-ci soit petite (par exemple le peintre du dimanche) ou grande (Van Gogh).

Mais alors, qu’est-ce qui fait qu’un artiste est créatif ? Par rapport à l’existant, la créativité artistique permet de se désengager de la réalité, voire de créer à partir de rien. Il est vrai que l’artiste ne crée pas tout à fait à partir de rien car il dispose nécessairement d’un savoir préalable, un bagage culturel qui dépend à la fois de son talent, qui est inné, et de sa formation, qui est apprise. Bref, la créativité artistique est une forme d’inventivité. L’invention se distingue de la découverte qui cherche mettre à jour l’existant – c’est le propre du scientifique – et de l’innovation qui permet de construire à partir de ce qui est en transformant l’existant – c’est le propre de l’ingénieur –. La grande différence, par rapport aux autres types de créativité, c’est que l’approche artistique a une connotation plus émotionnelle qu’intellectuelle, encore que ceci puisse se discuter. D’une certaine manière, la tâche de l’artiste est donc proche de celle du scientifique, dont Arthur Schopenhauer disait : « La tâche du scientifique n’est pas tellement de voir ce que personne n’a encore vu, mais de penser à ce que personne n’a encore pensé, à propos de ce que tout le monde voit ».

Qu’entend-t-on par « artiste foudroyé » ? Être foudroyé, pour un artiste, c’est comme avoir une illumination. C’est l’idée, l’image, l’émotion inattendue qui apparaît brutalement à la conscience. C’est comme une rupture. Dans le domaine scientifique, cette rupture, Wiles, ce mathématicien anglais qui a démontré plus de 300 ans après la fameuse conjecture de Fermat, l’illustrait ainsi : la recherche, disait-t-il, c’est comme quand on entre dans une chambre noire. On cherche à tâtons pour se faire une idée de l’endroit où l’on est, mais l’idée que l’on s’en fait est imparfaite. Soudain, quelqu’un appuie sur l’interrupteur. La pièce s’éclaire d’un coup, on la voit telle qu’elle est. C’est l’illumination. On est comme foudroyé, en effet. Ce que Nietzsche exprimait ainsi : « Tel un éclair, la pensée jaillit soudain avec une nécessité absolue, sans hésitation... C’est une extase qui nous ravit entièrement à nous-mêmes... Toujours l’expression la plus juste, la plus naturelle, la plus simple qui s’offre à nous ». Dans la réalité, ces illuminations surviennent rarement en criant « Eurêka ». Elles se font par à-coups sur des périodes qui peuvent atteindre plusieurs années, comme ces artistes qui reprennent plusieurs fois un tableau après l’avoir laissé de côté. C’est une des raisons pour laquelle l’artiste n’est jamais certain qu’il va faire un chef-d’œuvre...

Dès lors, la question que se posent beaucoup d’artistes est la suivante : « Qu’est-ce qui fait qu’on devient un artiste » ? Répondre à cette question, revient à dire : « Que se passe-t-il dans mon cerveau pour que je puisse peindre, sculpter, composer, construire... comme je souhaite le faire ? ». Dans tous les cas, l’artiste se pose cette question en pleine conscience. L’idée de produire une œuvre d’art sans être conscient paraît saugrenue. La démarche artistique est donc nécessairement consciente, en tout cas au début. Dès lors, qu’il soit devant une page blanche, devant un bloc de pierre ou une partition musicale vierge, l’artiste s’engage dans un travail qui exige concentration, courage, persévérance. Cette phase peut être brève, par exemple faire un dessin préparatoire, mais elle peut être longue et laborieuse pour celui qui a l’ambition de tendre vers la perfection. La créativité artistique est donc le contraire de la facilité, du savoir-faire appris. « Si on veut composer de la musique, on ne peut pas passer sa vie à faire des gammes » dit mon ami André Comte-Sponville. Malheureusement, il ne suffit pas d’être conscient pour faire un chef-d’œuvre.

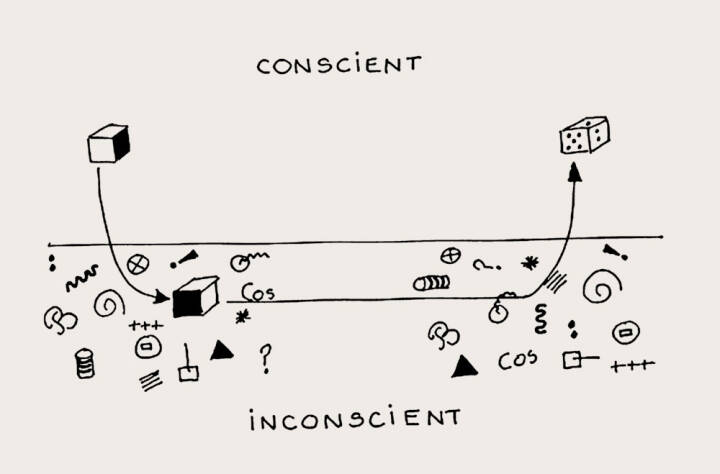

Mais alors, qu’est-ce qui fait que certains artistes ont du génie et d’autres pas ? Certains diront qu’il suffit d’avoir du talent ou de se former auprès des meilleurs. Certes, mais est-ce suffisant ? Si on se réfère à la notion de découverte, les scientifiques sont unanimes, la solution vient rarement en pleine conscience. Les découvertes surviennent habituellement après une longue période d’incubation dont on n’a pas conscience. Cette phase d’incubation inconsciente survient entre le moment où l’on se pose la question et celui où on trouve la solution sans même en être conscient. La question a été mise de côté par le cerveau pendant un temps plus ou moins long jusqu’à ce qu’on trouve la solution, sans s’en rende compte, c’est-à-dire inconsciemment. Il faut savoir que la conscience n’est que la partie émergée de l’iceberg de nos pensées et de nos émotions. Or, comme montré expérimentalement, notre cerveau fonctionne en continu, nuit et jour. Puisque le cerveau a pour fonction de produire des pensées et des émotions, il en ressort que l’activité de notre cerveau est permanente et inconsciente, alors que nous ne prenons conscience des choses que par moments. Est-ce à dire que la créativité artistique est essentiellement inconsciente ? Et si tel est le cas, comment cette activité artistique inconsciente devient-elle consciente ?

En d’autres termes, en quoi ces informations inconscientes peuvent-elles contribuer à générer la créativité artistique ? L’hypothèse est que, dans l’inconscient de notre cerveau, les pensées, les émotions, les images fusent, se combinent, s’articulent les unes avec les autres pour produire de nouvelles informations qui se succèdent dans le temps. Cette incubation, dont l’artiste n’a pas conscience, se déroule alors comme un film ou comme une réaction chimique, de sorte que les informations qui circulent dans son cerveau ont la capacité d’en créer d’autres au sein de vastes réseaux d’association. Certaines de ces informations peuvent prendre un sens, et l’une d’elle, qui a un certain intérêt artistique, peut émerger et dépasser un seuil au-delà duquel elle jaillit dans la conscience. Tout se passe comme si l’œuvre d’art s’était développée en silence dans le cerveau. Entre la phase de questionnement primordial et l’émergence brutale de la solution, un travail intellectuel et émotionnel s’est déroulé sans que l’artiste en prenne conscience. La solution apparaît comme une illumination, ce qui donne à l’artiste l’impression d’une découverte inopinée, comme si elle naissait de nulle part. Cette illumination peut être douce et apaisée, mais elle peut être brutale et inattendue, comme si la foudre lui tombait sur la tête...