À regarder les rares photos de Spreckelsen disponibles en ligne, on voit pourquoi il a fait si forte impression lorsqu’il est apparu en France, à la fin mai 1983. Il arrive auréolé d’un immense prestige, puisqu’il vient de remporter le concours international d’architecture de la Tête Défense avec son projet d’Arche de marbre blanc. Et l’on découvre qu’il n’appartient à aucune agence, aucun cabinet d’architecte, qu’il enseigne à l’Académie des beaux-Arts de Copenhague et qu’il a concouru seul, assisté d’un ingénieur pour l’occasion. Son projet – ce cube de marbre dans lequel se niche un cube de vide – fait l’unanimité chez les architectes et les urbanistes, et au-delà, dans la presse, dans l’opinion. Il y a autre chose. L’homme est beau, altier et tout en retenue, à la fois aristocratique et timide. Il dégage une simplicité peu courante en France. Il arrive du Nord. « Il était très grand, comment dire ? très racé », se souvient Jack Lang. « Très élégant et assez impassible », dit Jean-Louis Subileau, qui a fait partie de ceux qui l’ont côtoyé de très près avec Robert Lion et Paul Andreu, Yves Dauge, François Chaslin. Lion : « Un personnage de Bergman, rigide et cependant sympathique ».

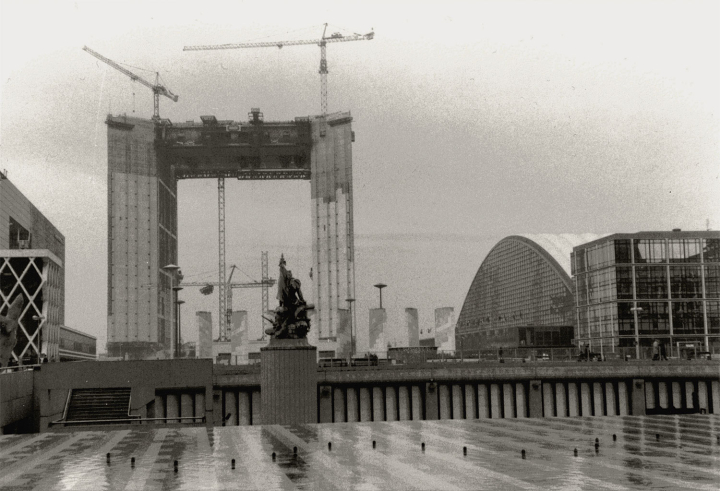

Lauréat du concours, Johan Otto von Spreckelsen se trouve du fait même être le maitre d’œuvre du chantier qui s’ouvre, autrement dit le dirigeant de la construction de l’Arche. Sans doute sait-il que l’entreprise outrepasse ses compétences. C’est un artiste, et sa vision d’un grand portique ouvert à la porte Ouest de Paris un coup de maître. Mais l’Arche, qui paraît si simple, est en réalité difficile à bâtir, mi-ouvrage d’art, mi-bâtiment utilitaire. Spreckelsen n’a aucune expérience des grands chantiers, ni du béton, ni de l’informatique. Il n’a construit que quatre églises, au Danemark, singulières, remarquables, mais en brique, et de petite taille.

Dès la période des études, en 1984, aux vues de l’architecte, tous les experts, les techniciens, les juristes, les financiers, opposent la réalité de la matière et de la pesanteur, du droit français et d’un budget à respecter. Les piliers de soutènement qui tiennent lieu de fondation à l’Arche ne sont pas assez résistants. Il manque 15% de la surface requise par le règlement du concours. Du verre collé sur les façades : impossible, c’est interdit en France. Il va falloir trois fois plus d’ascenseurs que ce qui est prévu. Et comment vont tenir les « Nuages » de verre, à l’intérieur de l’Arche ?

La technique n’intéresse pas Spreckelsen. Seules comptent pour lui les formes, le dessin de son Cube, la perfection des détails. Quand on lui demande d’ajouter quelques mètres de hauteur à l’Arche pour parvenir à la surface prescrite, il refuse tout net. Mais il voit une solution qui préserve la perfection géométrique de son œuvre. Là où il y avait six étages, il va en mettre sept. Qu’importe que la hauteur sous plafond s’en trouve très diminuée.

« Cet homme était trop... funambule, a dit Paul Andreu, qui l’a assisté tant que faire se peut, trop extérieur à la réalité difficile et compliquée de la construction en France ». La communication devient dure. On échange en anglais, personne ne parle dans sa langue. Les cultures française et danoises sont très différentes. Les interlocuteurs de Spreckelsen découvrent qu’il est arrivé avec d’énormes préjugés, sur la versatilité des Français, leur peu d’exigence architecturale. Ils comprennent que la retenue de l’architecte était méfiance, son impassibilité inquiétude.

Un chantier monumental, c’est autre chose qu’un rêve d’architecte. Cinquante entreprises sont à l’œuvre, sous la direction de Bouygues, le numéro un de la construction dans le monde. Des dizaines d’ingénieurs s’activent, des centaines d’ouvriers. Andreu : « Spreckelsen a eu très peur du passage à la réalité. On connaît ça, nous autres, les architectes. Le bâtiment existe dans notre tête. Il y est né, rêvé. Et puis il faut qu’il vienne. Il faut qu’il apparaisse et c’est très difficile à vivre. C’est dur, de construire. C’est compliqué. » Lion : « Le passage à la construction, le béton, la ferraille, la mécanique, les cohortes d’ouvriers, le temps limité, tout cet univers l’affolait. » Au Danemark, quand Spreckelsen avait une église à bâtir, il faisait les plans à lui seul, il choisissait les briques, le mobilier, les céramiques. À la Défense il est écrasé. Il va être écrasé. Son œuvre menace de l’écraser.

Il faut dire que la France se montre à Spreckelsen sous son jour le pire, confortant tous ses préjugés. Le concours prévoyait qu’on édifie à La Défense un Carrefour international de la communication dont personne en France ne sait ce que cela pourrait être. On réfléchit, on multiplie les rapports. La maîtrise d’ouvrage est une usine à gaz, censée faire coexister plusieurs structures. Il va falloir des mois pour que Spreckelsen comprenne qui commande. Le financement de l’Arche n’a pas été suffisamment assuré, si bien que, contrairement à ce qui était prévu par le concours, on va devoir affecter une des deux pattes à des bureaux d’entreprises privées.

Et il faut faire très vite : le président Mitterrand veut que ses grands travaux soient achevés pour le bicentenaire de la Révolution, en 1989.

Les retards s’accumulent, la maîtrise d’ouvrage s’énerve, Spreckelsen va se plaindre à François Mitterrand, le président demande qu’on le traite bien... L’immiscion du chef de l’État dans la réalisation des « chantiers du président » – expression impensable dans les autres démocraties occidentales – et principalement dans la Grande Arche, aura entravé la maîtrise d’ouvrage, empêché de cadrer l’architecte, et gauchi le déroulement du chantier. On peut parler ici de corruption politique. Il n’y a pas que la corruption financière.

Et plus Spreckelsen se rend compte qu’il n’est pas capable d’assumer la maîtrise d’œuvre, plus il est angoissé. Il faut bien avancer. Chaslin : « Andreu et les autres qui l’épaulaient en France ont considéré qu’il n’était pas vraiment capable et qu’il fallait faire les choses pour lui. Ils ont pris le projet des mains fragiles de cet homme pour le mener à bien le mieux qu’ils pourraient. » Et lui se sent dépossédé. Il est pris au piège. Il ne peut ni diriger seul la construction de son Cube, ni faire confiance aux Français, dont il est convaincu qu’ils vont abâtardir son projet. Il est dans un étau psychique.

Alors, la première pierre du chantier posée, au début de l’été 1985, il s’en va. Il rentre chez lui, au Danemark. Il est à bout. Il était censé suivre la construction en France, il dit qu’il reviendra chaque fois que cela sera nécessaire.

Ses relations avec ses commanditaires français sont de plus en plus tendues. Choix du marbre, habillage des façades de verre, revêtement des grandes marches au bas de l’Arche, décors intérieurs, éclairages : pour l’architecte, les déconvenues se succèdent. Andreu : « Plus on avançait, plus il se voyait débordé : il n’allait pas être en mesure de contrôler le chantier, le résultat ne serait pas ce qu’il voulait. C’est ce qu’on appelle être dépassé par les événements. Il a été blessé dans son orgueil. »

Et voilà que, en mars 1986, la majorité politique bascule ; la droite remporte les élections législatives et Jacques Chirac est nommé chef du gouvernement. On découvre le concept de cohabitation. L’Arche est celui des grands projets qui paie le plus cher ce retournement. Le gouvernement tire un trait sur le Carrefour international de la communication, autrement dit sur la participation de l’État au chantier de la Tête Défense. L’équilibre financier de l’opération est par terre. Les vastes salles conçues par Spreckelsen pour un usage public et bien particulier vont devoir trouver d’autres vocations et des acquéreurs privés.

Le bâtiment commence tout juste à sortir de terre. La maîtrise d’ouvrage ne voit qu’une solution permettant de ne pas l’abandonner, accoler à l’Arche des bâtiments de bureaux simples à vendre – là où Spreckelsen tenait à des espaces dégagés. François Mitterrand est toujours président mais ne peut plus rien pour lui. L’architecte vit cette dénaturation de ses vues comme un drame. Le monument qui va être construit sera trop différent du projet lauréat du concours. Il n’a plus de sens pour son concepteur.

Un jour où Spreckelsen est à Paris, pour une visite du chantier, en juin 1986, il se passe un incident qui impressionne « les Français » : Spreckelsen ne peut plus parler, il est hagard. Il donne tous les signes de quelqu’un qui craque.

Et, à la fin du même mois, il fait ce qu’aucun architecte n’a fait au XXe siècle, il démissionne. Il laisse la poursuite de chantier à Paul Andreu. Ses interlocuteurs français sont consternés, le président furieux contre eux. Tous tentent de faire revenir Spreckelsen sur sa décision, en vain. Le 31 juillet, l’architecte signe un protocole de quelques lignes. Il ne veut plus être impliqué d’aucune façon dans le chantier. Il refuse d’en rester conseil. Il entend que son nom ne soit jamais associé à ce qui va être construit. Il ne reconnaît pas l’ouvrage à venir comme sien. Mais s’il se montre intraitable, il n’a pas perdu son élégance, il accepte que sa démission soit tenue secrète.

Andreu : « Il ne voulait céder sur rien. Pour finir il a refusé l’obstacle. La construction, c’est une épreuve. Il l’a refusée. Du coup, il s’est infligé une épreuve bien plus dure ».

En octobre, la même année 1986, Spreckelsen passe quelques jours à Paris. Aucun de ceux qui achèvent la construction de l’Arche ne le sait. Qu’est-il venu faire dans la capitale ? Est-il allé observer le chantier en cachette ? Toujours est-il qu’il est pris de douleurs. À l’Hôpital américain de Paris, les médecins lui révèlent qu’il est malade.

Et puis, en mars 1987, Lion, Andreu, Subileau, Chaslin, apprennent la mort de Johan von Spreckelsen. Personne en France ne sait exactement quel mal l’a emporté, aujourd’hui encore. Les relations sont devenues glaciales avec sa famille.

Dauge : « C’a été une histoire tragique. Cet homme a vécu la construction de l’Arche comme un dépouillement. C’était un écorché vif. Il a énormément souffert. » Andreu : « Une histoire tragique, oui, si l’on précise que le tragique n’a pas tant été un tragique de situation qu’un tragique propre à la personne même de Spreckelsen. Il n’a pas eu le dévouement qu’il aurait dû avoir pour son œuvre. S’il avait fait passer son œuvre avant son ego, il serait resté. Il se serait battu. Mais, en abandonnant, il s’est fait une violence terrible. Je pense que ce type de violence se porte au corps et qu’il en est mort. »

Bibliographie : La Grande Arche, Laurence Cossé, éd. Gallimard, 2016.

Filmographie : L’inconnu de la Grande Arche, réalisation Stéphane Demoustier, avec Swann Arlaud, Claes Bang, Sidse Babett Knudsen. Sortie prévue à l'automne 2025.