Par Lydia Harambourg, correspondante de l’Académie des beaux-arts (section de Peinture)

Musée d’Art moderne de Paris

Symbole mythique de Paris autant qu’image de la modernité et de l’avant-garde, la tour Eiffel a inspiré les artistes dès sa présence dans la capitale.

Si l’on reconnaît la prouesse technique et d’ingénierie de sa construction, son esthétique est loin de faire l’unanimité. C’est précisément son audace, son insolence, sa provocation dans une capitale où domine l’esprit classique qui séduisent les peintres, eux-mêmes en train de révolutionner la vision du monde par leurs recherches plastiques.

Dès les débuts du chantier en 1887, la dame de fer fait débat au point qu’une pétition signée par des peintres de l’Académie des beaux-arts et des écrivains demande son annulation. Le chantier démarre et le peintre d’histoire Paul-Louis Delance nous laisse une vue de la Tour presque achevée dans le Champ de Mars en travaux pour la proche Exposition universelle de 1889 (musée Carnavalet).

Mais toute une avant-garde s’enthousiasme et voit en la tour Eiffel le fer de lance du progrès et de la modernité.

À partir de 1909, la tour Eiffel inspirera à Robert Delaunay pas moins d’une trentaine de représentations. Avec ses premières peintures il met à profit ses expérimentations picturales et ses solutions formelles pour recomposer mentalement le motif fragmenté dans une dynamique saluée comme une étape complémentaire des réflexions analytiques et statiques du cubisme de Braque et de Picasso. La couleur rouge donne son nom à La Tour Rouge 1911-1912 (New York, The Salomon R. Guggenheim Museum) et vient rappeler les recherches de l’artiste sur la couleur, la déconstruction prismatique et le simultanéisme qu’Apollinaire a qualifié d’orphisme : L’Équipe de Cardiff 1913 (Paris, MNAM). La vue de la tour Eiffel dans le sujet élargi à celui de La ville 1910-1912 (Centre Georges Pompidou) est exemplaire dans une continuité transformée pour une approche renouvelée de la figuration. En 1925 Delaunay montre, à l’occasion de la reconstitution historique de la Section d’Or, sa peinture la Tour Eiffel autrefois exposée dans la salle 41 des Indépendants de 1911. Le peintre entend démontrer la vitalité du cubisme dans ses applications décoratives. Lorsque, dans le milieu des années vingt, l’histoire du cubisme commence à s’écrire à partir de l’analyse néo-kantienne de Kahnweiler, Robert Delaunay prend conscience de la valeur historique de ses œuvres et envisage l’édition d’un album de lithographies d’après ses peintures anciennes majeures accompagnées d’un texte de J.K. Huysmans (l’album n’est jamais paru). C’est naturellement que l’on trouve parmi les trois seules planches qui ont été réalisées, La Tour, avec les deux autres thèmes qui ont retenu tout son travail à cette époque Saint-Séverin et Fenêtre sur la ville. En noir et blanc, ces lithographies relisent les œuvres d’avant-guerre dans un style qui a évolué vers un synthétisme décoratif qui répond au retour d’un langage classique.

Le thème récurrent de la tour Eiffel réapparaît quelques années plus tard dans une série de toiles que Delaunay peint entre 1922 et 1930. Le dessin s’affirme avec la fermeté du trait ininterrompu dans une composition en plongée ou en contre-plongée (ce sont 300 mètres de hauteur qui entrent dans la toile) directement inspirée par les photographies, relevant d’une esthétique constructiviste revue par l’esprit « art déco ». La silhouette élancée de la Tour se renouvelle. Ces points de vue sont autant de propositions plastiques qui continuent à fasciner le peintre. C’est une vision figurale stylisée qui caractérise les lithographies de Delaunay pour le roman de Joseph Delteil, Allô, Paris !, dont trois planches, La tour Eiffel, La Place de l’Étoile, Le Pont aérien, sont exposées à la galerie Vavin-Raspail en 1925.

En regard des vues multiples de la tour Eiffel dans l’œuvre de Robert Delaunay, décédé en 1941 à l’âge de cinquante-six ans, on mesure le rôle joué par le monument parisien dans un corpus construit à partir d’interrogations et d’acquis plastiques auxquels la structure de la Tour apportait des réponses. Mais la mode fait osciller les jugements critiques qui qualifient les dernières toiles de Delaunay de « froides cartes-postales-souvenirs » (exposition Munich 1985). Bien d’autres vues suivront sans le grand talent de Delaunay, ouvrant la voie à toute une imagerie populaire.

Revenons aux années pionnières avec les courants inducteurs qui écrivent l’histoire de l’art. Georges Seurat, initiateur du pointillisme, peint en 1889 La tour Eiffel (Fine Arts Museum San Francisco), toute vibrante d’une myriade de points colorés juxtaposés dont le fourmillement lumineux absorbé par le ciel anticipe sur son actuelle illumination. Ce sentiment de légèreté, d’absence de pesanteur, caractérise les nombreuses représentations à l’aquarelle et à l’huile par son disciple Paul Signac, quelques années plus tard.

En 1919, Pierre Bonnard peint une vue panoramique titrée Le Pont de Grenelle (ancienne collection Georges Renand) dans laquelle la Tour est minuscule. Autour d’un violet sonore qui l’enveloppe à l’horizon, des tons chauds introduisent une luminosité lyrique qui parachève sa poésie.

Au sein de l’École de Paris, Chagall, un de ses illustres représentants, peint des scènes dans lesquelles il mêle des éléments personnels aux symboles de Paris où il arrive en 1910. La tour Eiffel cohabite avec le village de Vitebsk où le coq, la chèvre, volent dans le ciel de Paris et accompagnant les mariés éponymes (Mariés de la tour Eiffel, 1938-1939, Paris, MNAM) dans une fête de la couleur pour un bonheur sans fin. La Tour ne quittera plus l’univers du peintre jusque dans le plafond de l’Opéra de Paris qu’il peint en 1964. Dans les 220 mètres carrés de surface, la Tour semble prendre ses jambes à son cou, sous l’assaut sonore des couleurs et de la musique jouée par les saltimbanques pris dans un ballet dans l’esprit du lieu.

La tour Eiffel a rapidement été assimilée au paysage parisien. Le peintre graveur Henri Rivière en reprenant Les Trente-six vues du mont Fuji rend un double hommage à Hokusaï dont il possédait la suite xylographiée, et à la Tour parisienne. Il réalise, entre 1888 et 1902, Les Trente-six vues de la tour Eiffel sous la forme d’un livre relié avec un prologue d’Arsène Alexandre. Rivière multiplie les points de vue et recourt à des subterfuges visuels qu’il varie avec les cadrages. Il s’amuse des gros plans, des détails (les poutrelles), ou a contrario élargit le panorama dans lequel la Tour devient lilliputienne. Telle une vestale citadine, elle veille et assiste au déchargement des péniches et des charrettes sur les quais. La Tour cependant reste visible tout en jouant à cache-cache. Dans les vues qu’en ont données les frères Dufy, Raoul et Jean, mais aussi Marquet, Utrillo, elle ne semble plus être le sujet principal. Absorbée dans des plans successifs qui creusent l’espace, la Tour devient le souvenir qu’il faut garder de Paris.

Sa structure ajourée avait dès l’origine renvoyé au mouvement, à la lumière vibrante de multiples éclats pour justifier cette « belle inutile » comme motif identitaire de la modernité.

En 1954, Nicolas de Staël revenu au sujet prend la tour Eiffel comme motif dans sa peinture qui a renoué avec « les assises du monde » selon l’expression de Cézanne. Peinte en 1954 (collection Pierre Lévy, musée de Troyes), cette peinture exprime la violente tension qui habite alors l’artiste. Entre grâce et gravité, il fait entrer dans la fenêtre abyssale de la toile la grandeur de l’architecture. Pour lui, aucun détail ne vient altérer la solennité de la peinture, « la vraie, (qui) tend toujours à tous les aspects, c’est-à-dire à l’impossible addition de l’instant présent, du passé et de l’avenir ».

Voilà ce qu’est et demeure la tour Eiffel, une inspiratrice qui n’a cessé de renouveler le répertoire des artistes en puisant à sa source une imagerie devenue universelle.

La « Ville Lumière » selon Chagall a trouvé son symbole. Et puisque l’art est voué à l’éternité, il entraîne avec lui l’histoire lapidaire de Paris. Une capitale qui a transformé son image à travers les siècles sans jamais renier son passé. Ce sont ces témoins ordonnés dans l’écoulement du temps qui séduisent Bernard Buffet. Le peintre, le plus jeune académicien élu en 1973 à l’âge de quarante-six ans, pourrait reprendre à son compte la pensée de Paul Valéry : « Penser Paris ? Plus on y songe, plus se sent-on pensé par Paris ». En 1956 l’artiste peint une série de paysages de Paris pour l’exposition annuelle qu’il présente galerie David-Garnier à Paris. Vues de Paris pensées autant que peintes dans un réalisme qui est un défi suprême. La tour Eiffel apparaît comme un amer pointé dans le ciel avec la précision aiguë d’un scalpel, identitaire de son écriture à laquelle la grisaille ajoute la rectitude du dessin. La peinture de Buffet est aussi l’expression d’une discipline qui constitue une des phalanges de sa pensée résistant à toute séduction restrictive grâce à un métier parfaitement accompli. Buffet laisse plusieurs portraits de la dame de fer qui traverse régulièrement ses gravures (pointe-sèche), ses lithographies en noir et blanc ou en couleurs.

Plus récemment, le peintre graveur Jean-Baptiste Sécheret l’a peinte sur une plaque d’ardoise (voir pages 20-21). Minérale, métallique, puissante dans sa monumentalité, forte de son passé tutélaire, elle règne sur son avenir. Dans un corpus où les friches industrielles de Mondeville, les vues de New York, les Roches Noires et Trouville et d’autres lieux célèbrent la force euclidienne d’une architecture qui porte l’art grave, la tour Eiffel a séduit l’artiste. Hiératique, ou jouant de ses transparences avec les vides de ses poutrelles dans une autre vue lithographiée cette fois à partir d’un grand fusain, la Tour s’impatiente à conquérir une nouvelle fois l’immensité qui l’appelle hors d’un cadre.

Peintres et graveurs s’emparent de sa silhouette, se laissent prendre à son image. Telle semble être la leçon de la tour Eiffel.

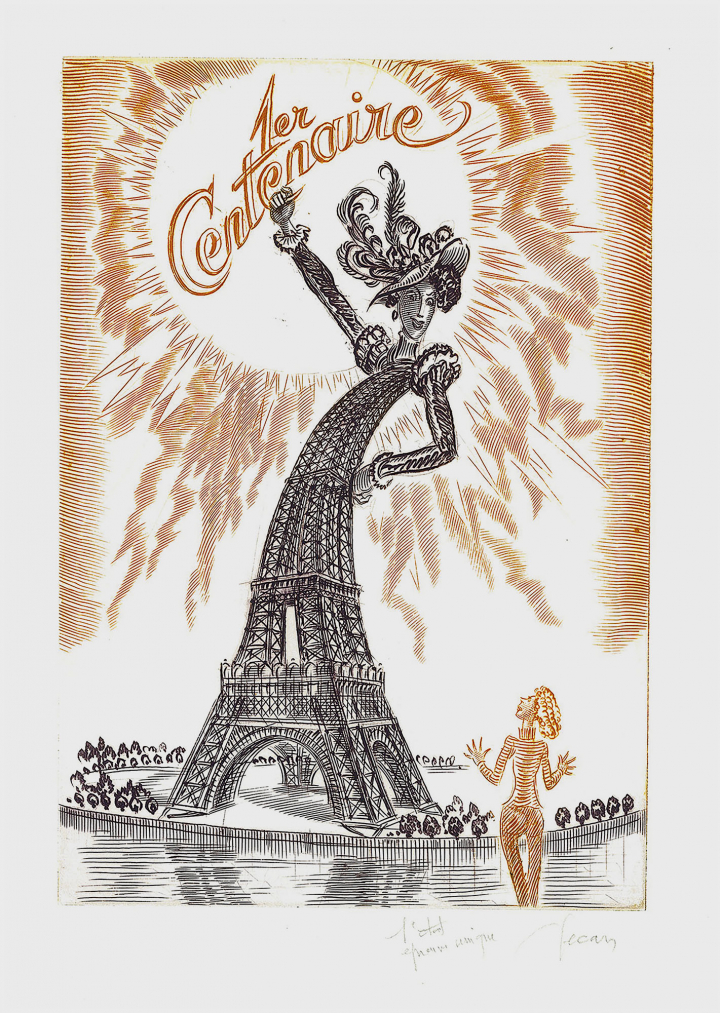

Albert Decaris

Le graveur Albert Decaris, membre de l’Académie des beaux-arts, réalise en anticipant, juste avant son décès en 1988, un album intitulé Le centenaire de la tour Eiffel, dont aucune bibliothèque institutionnelle (y compris la BnF) ne garde la trace, bien que figurant dans le catalogue raisonné de l’artiste (2005). L’album fut publié post mortem par ses héritiers. Le tirage effectué aux ateliers Moret se compose de 23 gravures et d’un frontispice, reproduits dans le catalogue raisonné sous forme de vignettes, ainsi que deux planches en grand format. Le buriniste, Prix de Rome, célèbre pour un beau métier servi par une virtuosité inouïe dans les détails de ses compositions allégoriques, ses portraits, ses vues de Paris, invente des scènes humoristiques, drôles dont la tour Eiffel est la reine.