Par Maryvonne de Saint Pulgent, correspondante de la section de composition musicale de l'Académie des beaux-arts

[article issu de la Lettre de l'Académie n°103, Génies précoces]

« Les dons de fantaisie de ce petit garçon, et ses facilités pour la lecture à vue tiennent du prodige, et je n’aurais jamais cru cela possible chez un enfant aussi jeune. On peut comparer ton élève au petit Mozart par ce qu’il a déjà réalisé ; Félix a un langage d’adulte et non les balbutiements d’un enfant ».

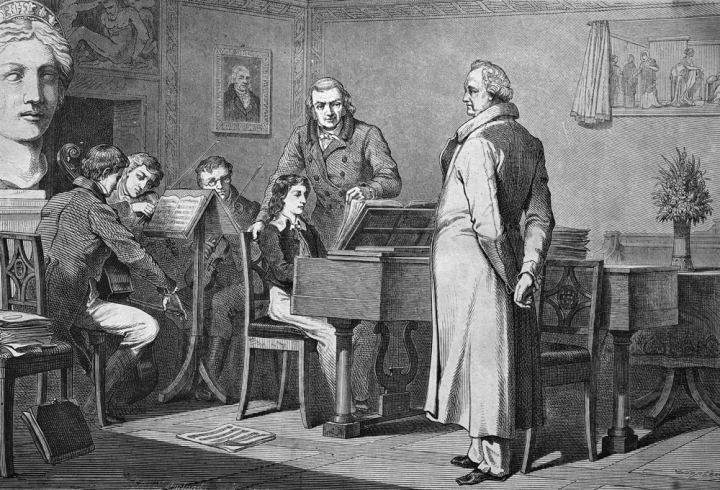

Le diagnostic est de Goethe, à qui son ami le compositeur Carl Friedrich Zelter est venu en novembre 1821 présenter le jeune Mendelssohn, alors âgé de douze ans et qui l’éblouit dès le premier jour en alternant pendant deux heures fugues de Bach et improvisations. « Un précieux, un divin jeune homme », ajoute Goethe l’année suivante après une seconde visite, et il demande à le revoir « promptement, afin que mon âme se délasse en l’écoutant ».

La précocité du virtuose et sa prodigieuse aptitude à improviser et à exécuter à vue des partitions difficiles, aussi bien d’ailleurs au violon qu’au piano, est confirmée dans les Souvenirs de son ami d’enfance Ferdinand Hiller, compositeur et chef d’orchestre né deux ans après lui et mort septuagénaire, après avoir notamment fondé le conservatoire de musique de Cologne et dirigé le Théâtre italien de Paris. Elle n’est pas si rare à l’époque, si on songe à Hiller lui-même et surtout à Liszt, qui joue toute l’œuvre de Bach, Mozart et Beethoven à huit ans, donne son premier concert public à onze ans et improvise avec aisance dès l’enfance.

C’est la précocité du compositeur et sa fécondité – à sa mort à 38 ans, il laisse 321 œuvres – qui le font comparer à Mozart par ses contemporains. Première sonate pour piano à 11 ans, premiers singspiels (opéras comiques en allemand), première symphonie et premières œuvres chorales à 12 ans, premier quatuor à cordes à 13 ans, premiers concertos à 14 ans. Le jour de ses 15 ans, Zelter annonce qu’il n’est plus son élève et l’adoube comme son « confrère, au nom de Mozart, de Haydn et du vieux Bach ». À 16 ans, il compte à son actif 16 motets et autres chœurs religieux, 14 symphonies, dont une à grand orchestre, 5 singspiels, 6 concertos, 4 quatuors, trois autres œuvres de musique de chambre, et quelques romances et pièces pour piano. Ce sont encore des œuvres de jeunesse que Mendelssohn a d’ailleurs considérées comme telles.

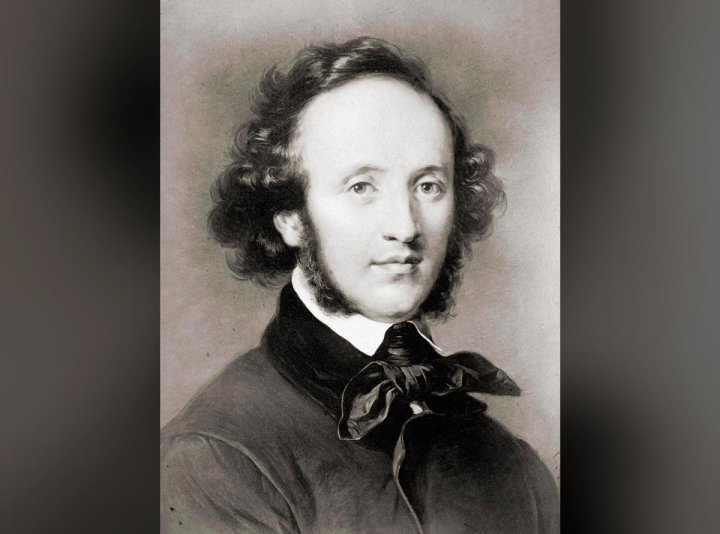

Mais il n’a que 17 ans lorsqu’à l’été 1826, il écrit sa première œuvre majeure, Le Songe d’une nuit d’été, une ouverture orchestrale restée célèbre qu’il compose en un mois. Avant ses 30 ans il donne en 1829 les premières Romances sans paroles et l’esquisse de sa célèbre Symphonie écossaise (il a 20 ans), en 1831 le concerto pour piano en sol mineur (il a 22 ans), en 1832 l’ouverture Les Hébrides (il a 23 ans), en 1833 la Symphonie italienne (il a 24 ans) et en 1836 son premier oratorio Paulus (il a 27 ans). Il n’a plus alors que onze ans à vivre et à créer : en 1839 le trio avec piano en ré mineur suscite l’enthousiasme de Schumann, qui le compare à ceux de Beethoven et de Schubert et qualifie à son tour Mendelssohn de « Mozart du XIXe siècle » ; en 1842 la musique de scène du Songe d’une nuit d’été donne à l’Ouverture de 1826 une suite superbe où figure la Marche nuptiale, universel cliché des mariages à l’américaine ; en 1844 il écrit le magnifique Concerto en mi mineur, une œuvre chérie par tous les violonistes et en 1846 son deuxième oratorio Elias, ultime chef d’œuvre avant sa mort en 1847.

De son vivant, Mendelssohn fascine par la multiplicité de ses dons et de ses activités. Excellent cavalier, il est aussi bon nageur et marcheur. Familier des auteurs grecs et latins et assez érudit pour être fait docteur honoris causa en philosophie et en art de l’université de Leipzig (à 28 ans !), il parle couramment l’anglais et le français et peut ainsi construire de solides réseaux à Paris et surtout à Londres, où il fait dix séjours et reçoit encore un accueil triomphal lors de la création anglaise d’Elias, quelques mois avant sa mort. Comme sa sœur aînée Fanny, excellente musicienne elle aussi mais vouée au mariage par le milieu bourgeois fortuné et croyant auquel elle appartient (leur père est banquier et fervent luthérien), Félix est initié très jeune au dessin et à l’aquarelle et y fait preuve d’un réel talent dont témoignent les nombreux paysages et portraits croqués pendant les incessants voyages de cet infatigable globe-trotteur.

L’instrumentiste prodige qui manie aussi bien le violon et l’alto que le piano monte très jeune au pupitre pour diriger ses œuvres et plus souvent encore celles des maîtres qu’il admire : Bach en tout premier lieu, que selon Berlioz il révère à l’égal d’un dieu, ce qui étonne Berlioz qui révère plutôt Gluck.

Mais il joue aussi ce dernier ainsi qu’Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert et Weber, sans négliger ses contemporains, Berlioz, Schumann et Wagner, notamment. Reconnu comme un des meilleurs chefs d’orchestre de son temps, ardemment courtisé par l’orchestre philharmonique de Londres et adoubé par le très fameux Gewandhaus de Leipzig, dont il prend la direction en 1835, Mendelssohn démontre également précocement des qualités d’organisateur.

En 1833, il fonde à Düsseldorf un des tous premiers festivals allemands de musique où il initie un public conservateur aux oratorios d’Haendel, aux opéras de Mozart et Weber, aux symphonies et aux ouvertures lyriques de Beethoven, et même à Cherubini. Puis il transplante le concept à Leipzig en y créant des séries de « concerts historiques » où son bien-aimé Bach se taille la part du lion, lançant ainsi le « retour à Bach » de l’Allemagne et à sa suite, de l’ensemble du monde musical occidental.

C’est aussi lui qui crée en 1843 le conservatoire de Leipzig, où il recrute Schumann comme professeur de composition et où se formera dès lors l’élite musicale allemande qui a fait la réputation des orchestres germaniques. En 1840, le roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse l’appelle à diriger toutes les activités et institutions musicales de Berlin, palatiales, théâtrales, religieuses et pédagogiques, avant de tenter sans succès d’obtenir l’exclusivité de ses services, car il est désormais le musicien le plus célèbre d’Allemagne.

Sachant que Mendelssohn continue pendant ce temps de faire une tournée annuelle à Londres, de diriger des festivals dans toute l’Allemagne et des concerts dans toute l’Europe, d’enseigner au conservatoire de Leipzig, de fouiller toutes les bibliothèques pour y découvrir de nouvelles partitions, de rencontrer et conquérir une épouse en quelques mois et de lui faire cinq enfants (ce qui n’est sans doute pas le plus fatigant pour lui), on se demande où il trouve le temps d’enrichir continument son catalogue de plus d’une dizaine d’opus par an. On comprend mieux en revanche sa mort précoce, qui suit de près celle de sa sœur Fanny, son âme sœur selon tous les témoignages du temps, mais qu’il avait pris soin de décourager de publier ses propres compositions, estimant que ce n’était pas convenable pour une dame de sa condition. De sorte que plusieurs œuvres de Fanny Mendelssohn ont été éditées sous le nom de son frère, dont quelques-uns des lieder et chansons des opus 8 et 9.

Alors, un nouveau Mozart, vraiment ? Il y a bien des similitudes dans leur destinée, des manifestations précoces et de la multiplicité de leurs dons à leur mort prématurée. Il y a aussi et surtout bien des différences, l’une d’entre elles étant la relative obscurité de Mozart, sous-estimé par son époque et écarté de tous les postes officiels, alors que Mendelssohn a connu la gloire et exercé un réel pouvoir musical. Schumann s’en est parfois plaint à ses proches, ainsi que de sa condescendance à son égard, soulignant qu’il se savait meilleur musicien que lui. Ce diagnostic a été ratifié par la postérité qui place aussi au-dessus de lui ses autres contemporains Berlioz, Chopin, Liszt, Verdi et Wagner, sans pour autant dénier à ses œuvres le pouvoir d’agir puissamment « sur notre cœur et dans notre âme », comme l’a fait Wagner dans La judaïté dans la musique, publié en 1851, dont Mendelssohn est l’une des cibles principales.

Sans tomber dans cet antisémitisme primaire, la France a longtemps tenu Mendelssohn pour un musicien conventionnel, classique attardé parmi les romantiques, trop bourgeois, trop religieux et trop allemand pour plaire à une nation de tradition révolutionnaire et meurtrie par la défaite de 1870, qui a longtemps snobé Brahms pour des raisons analogues. Méchamment décrié par Debussy qui le qualifiait de « notaire élégant et facile » (et n’admirait pas grand monde au demeurant), défendu par Ravel qui lui reconnaissait du charme, il est revenu du purgatoire grâce au disque et à des interprètes inspirés, qui ont remis ses meilleures pages dans l’oreille d’un large public, souvent meilleur juge que les doctes et toujours moins partial que les confrères.

Maryvonne de Saint Pulgent, dernier ouvrage paru : Les musiciens et le pouvoir en France. De Lully à Boulez, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires ».